「寝たくない 明日が来るから」寝たくない心理と心を軽くする3ステップ

寝る時間が来てもスマホを手放せない。「あと少しだけ」と思いながら、気づけば深夜を過ぎている――。

この矛盾した状況は、単なる生活習慣の乱れではなく、日中のストレスや“自由の欠如”に対する心の防衛反応の表れかもしれません。

本記事では、リベンジ夜更かしや睡眠回避の心理メカニズムを3つのプロセスで解き明かし、夜の楽しみを手放さずに健康的な眠りを取り戻す方法を紹介します。

「寝たくない」という心のSOSに、今こそ優しく向き合ってみませんか?

「寝たくない」「明日が来てほしくない」と感じる心理の正体

・眠れない(不眠)と寝たくない(睡眠回避)の違い

・「眠いのに寝たくない」矛盾した気持ちが生まれる理由

・リベンジ夜更かし(睡眠キャンセル)とは?

・「あと少し…」が止まらない脳の仕組みと断ち切るコツ

・「寝たくない」と強迫性障害・うつ・反芻思考の関連

「寝たくない」という気持ちは、一見すると矛盾しているように感じるかもしれません。

体は疲れているのに、心は眠ることを拒んでいる――この状態は、単なる生活習慣の乱れではなく、心理的な防衛反応や脳の仕組みが関わっています。

ここでは、その正体を丁寧に紐解いていきます。

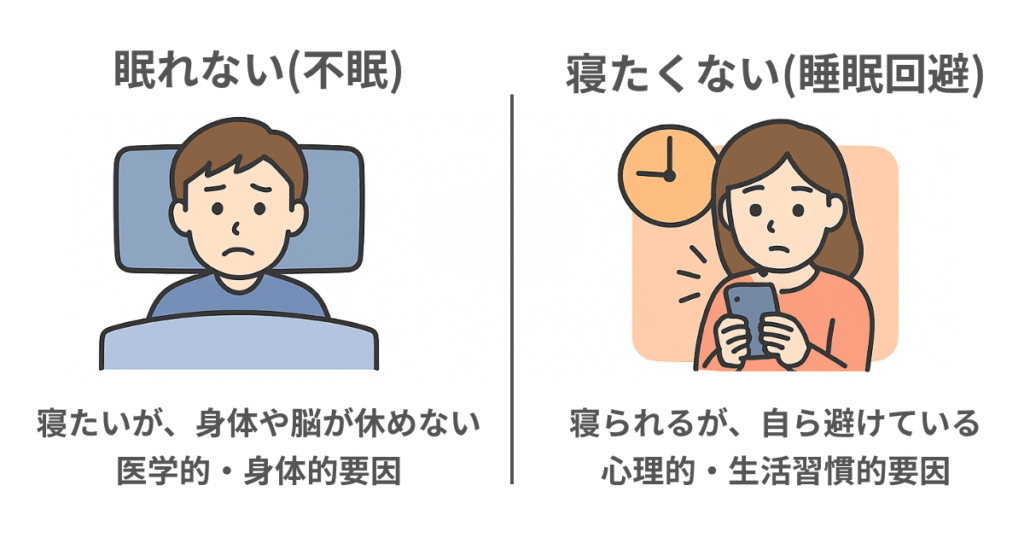

「眠れない(不眠)」と「寝たくない(睡眠回避)」の違い

「眠れない」と「寝たくない」は、言葉は似ていますが、根本的に原因が異なります。

| 区分 | 眠れない(不眠症) | 寝たくない(睡眠回避) |

|---|---|---|

| 状態 | 本当は眠りたいのに、体や脳が休息できない | 眠気はあるが、自分の意思で布団に入るのを避けている |

| 原因 | 医学的な症状・脳や体の問題 (望むが、得られない) | 心理的な背景生活習慣、翌日への不安 (望まない・避けたい) |

| 対処 | 専門的なアプローチが有効 | 心理的満足度や生活習慣の改善が有効 |

違いを理解することが、適切な対処への最初の一歩です。

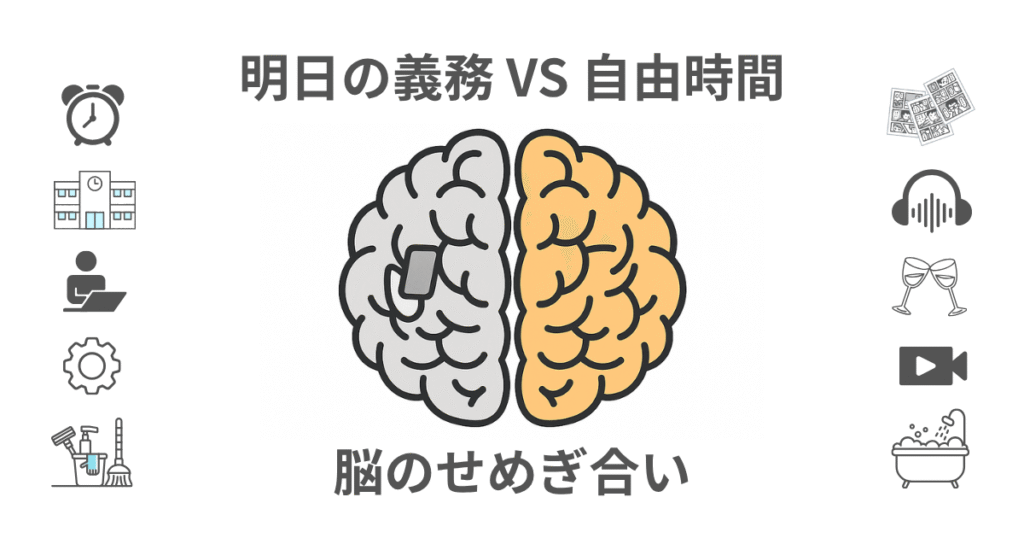

「眠いのに寝たくない」矛盾した気持ちが生まれる理由

この矛盾は、「休みたい体」と「まだ今日を終わらせたくない心」のせめぎ合い。

眠りを「明日の義務の再開」と結びつけ、夜を自由な時間と感じる心理が原因です。

特に、日中に自分の時間を持てなかった人ほど、夜を「自由になれる時間」と感じやすく、自由を失いたくない気持ちが、眠気よりも強く働いてしまいます。

これは単なるわがままではなく、現在の生活バランスを見直すサインといえるでしょう。

リベンジ夜更かし(睡眠キャンセル)とは?—“自分時間を取り戻す”心理

リベンジ夜更かし(Revenge Bedtime Procrastination)は、日中に自分時間を持てなかった反動で夜更かししてしまう行動パターンです。

背景には「奪われた時間を取り戻したい」という心理があり、静かで誰にも邪魔されない夜が「唯一の自由」に感じられるのが特徴です。

ただし、睡眠不足は翌日の集中力や気分を低下させ、昼間のパフォーマンスを落としてさらに自由時間を失うという悪循環につながります。

自分時間は大切ですが、夜に偏らせすぎないことが大切です。

「あと少し…」が止まらない脳の仕組みと断ち切るコツ

スマホやSNS、動画配信サービスは、短時間で“小さな快楽報酬”を連続して与えるように設計されています。

そのたびに脳内で「ドーパミン」という快楽ややる気を感じさせる物質が分泌され、「もう少し続けたい」という欲求が強化されていきます。

本来は行動の原動力になるドーパミンですが、刺激が続くと「次の快感を求める」状態が止まらなくなり、結果的に夜更かしを助長してしまいます。

さらに、就寝前は意思決定を担う前頭前野の働きが低下し、誘惑に弱くなります。

・寝る1時間前にスマホを別室に置く/充電器は寝室外

・終了アラームを固定(例:23:00で強制終了)

・やめる合図(紙の「ここで終わり」付箋、物理タイマー)を用意

「寝たくない」と強迫性障害・うつ・反芻思考の関連

「寝たくない」が続く背景に、以下の精神症状が隠れていることがあります。

日常生活に支障があれば、専門家への相談を検討しましょう。

| 関連する症状 | 「寝たくない」につながる行動・思考 |

|---|---|

| 強迫性障害 | 「鍵や火の確認」が止められず繰り返すうちに就寝が遅れる |

| うつ病 | 明日への恐怖や意欲低下。布団に入ると嫌な思考が始まり睡眠回避 |

| 反芻思考 | ネガティブな反省や後悔が巡り続け、寝るタイミングを逃す |

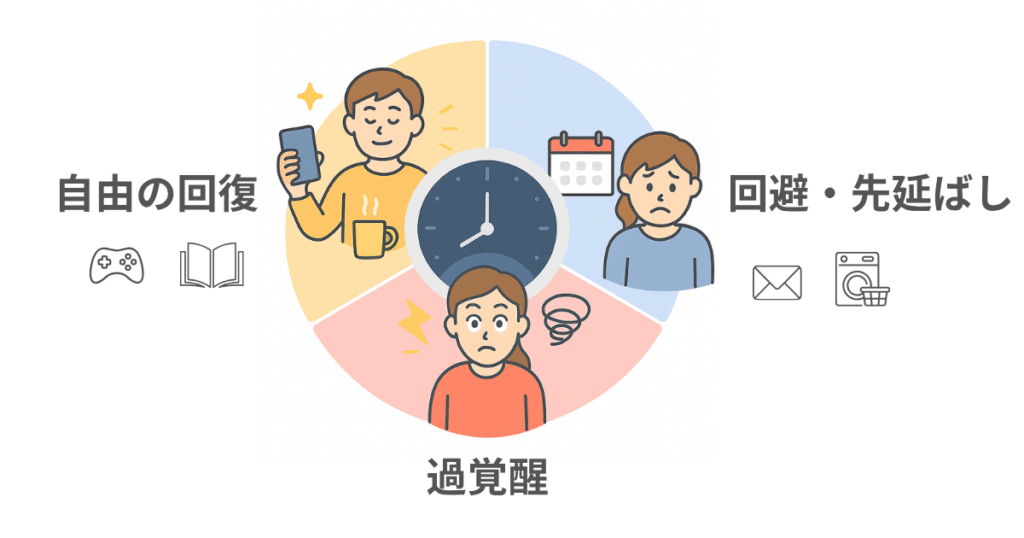

明日が来るのが怖い夜の「3つの心理プロセス」と不安要素

「明日が来てほしくない」と感じる夜には、実は共通した心理パターンがあります。

・自由の回復プロセス:「誰にも邪魔されない時間」を取り戻したい

・回避・先延ばしプロセス:明日のタスクや現実を避けたい

・過覚醒プロセス:頭と身体が「オン」のままで切り替えられない

人によってどれが主な原因かは異なり、複数の要因が重なっていることもあります。

さらに、日中の過ごし方や寝室環境が、これらの心理を強める要因になっていることも。

まずは自分がどのタイプに当てはまるのかを見ていきましょう。

自由の回復プロセス(「誰にも邪魔されない時間」の奪還)

このプロセスは、日中に自分の時間を持てなかった人ほど強く働きます。

夜になると「やっと自分の時間が来た」とホッとし、義務や他人に費やした時間を取り戻そうとする心理が動き出します。

前章で触れた「リベンジ夜更かし」の心理が、まさに動き出すタイミング。

日中に義務や他人に費やした時間への反発が、夜の解放感とともに一気に表に出てきます。

「このまま今日を終わりたくない」という思いから、スマホを手に取る・動画を見始めるなど、自由時間を満喫しようとする行動につながります。

この段階では、まだ「寝なければ」という意識は弱く、「もっと自分の時間を味わいたい」という欲求が優位になっています。

ここでどう過ごすかが、次のへの分岐点です。

回避・先延ばしプロセス(タスクと向き合えず後ろ倒しに)

このプロセスは、明日のタスクやプレッシャーから目を背けたいときに強く働きます。

未完了のタスクや人間関係の悩みと向き合うにはエネルギーが必要。

しかし、夜は心身ともに疲れているため、「今は考えたくない」「明日になればどうにかなる」と思考を無意識に先送りしがちです。

ですが、先送りしても不安は消えません。

脳の片隅に「やらなければ…」という重荷が残り続け、この中途半端な状態が「寝たら明日が来てしまう」という気持ちを強めるのです。

この段階でスマホやSNSに逃げると、一時的には気が紛れるものの、時間は刻々過ぎていく・・・

「もう寝なければ」という焦りと「まだ寝たくない」という抵抗感が同時に強まる、典型的な悪循環です。

過覚醒プロセス(頭も身体もオンのまま)

このプロセスは、夜になっても心と体が休息モードに切り替わらず、「オン」のまま高ぶっている状態です。

| 状態 | 本来の夜(リラックス) | 過覚醒の夜(スイッチオン) |

|---|---|---|

| 優位な神経 | 副交感神経(ブレーキ) | 交感神経(アクセル) |

| 体の反応 | 心身が緩み、自然な眠気 | 目が冴え、眠気を感じにくい |

日中の強いストレスや緊張が続くと、脳は興奮状態を保つために交感神経を働かせ続けます。

本来、夜には副交感神経が優位になってリラックスするはずが、その切り替えがうまくいかない…結果、体は疲れているのに目が冴えて眠れなくなるのです。

不安を強める3つの要素(仕事の持ち込み/心の疲れ/寝室スマホ)

上記の3つのプロセスに加え、明日への不安を強めたり、眠りを妨げる要素があります。

・仕事

寝室にパソコンや書類を持ち込むと、脳が寝室を「仕事場」と誤認し、緊張が続きます。

・心の疲れ(メンタル負荷)

人間関係のストレスや将来への不安が夜に蘇り、ネガティブな思考が止まらなくなります。

・寝室スマホ

ブルーライトがメラトニン分泌を妨げ、情報過多で脳が覚醒状態に。寝る直前のスマホ閲覧は特に注意

この3つの要素を減らすだけでも、「寝たくない」「眠れない」という気持ちはかなり軽くなります。

できるところから生活環境を見直してみましょう。

寝ない状態が続くとどうなる?短期・中期・長期の影響

「寝たくない」という気持ちで夜更かしを続けていると、やがて心と体に具体的な影響が現れ始めます。

この影響は時間経過とともに段階的に進行し、最終的には「眠りたいのに眠れない」という本格的な不眠症へと移行するリスクがあります。

ここでは、睡眠回避が続いた場合の影響を時系列で整理し、注意すべき移行サインを解説します。

睡眠回避 短期・中期・長期の心身への影響まとめ

| 期間 | 心の変化 | 体の変化 | 生活への影響 |

|---|---|---|---|

| 短期(1〜3日) | イライラ・集中力低下 | 眠気・頭重・目の疲れ | ミス・判断力低下 |

| 中期(1〜2週間) | 不安増大・感情コントロール困難 | 免疫力低下・頭痛・食欲変化 | パフォーマンス低下 |

| 長期(1ヶ月以上) | 抑うつ・意欲低下・希死念慮 | 慢性疲労・生活習慣病リスク | 欠勤・孤立・生活困難 |

睡眠回避が続くほど影響は深刻化します。

特に、中期以降は医療的ケアが必要になるケースも多く、注意が必要です。

「寝たくない」が「眠れない」に変わる移行サイン

下記のようなサインが現れたら、不眠症への移行が疑われます。

・布団に入っても30分以上寝つけない

・眠りたいのに緊張して眠れない

・夜中に何度も目が覚める

・日中は眠いのに、夜は目が冴える

こうした状態が続く場合は、自分だけで抱えず、専門家への相談を検討しましょう。

早めの受診で深刻化を防ぐことができます。

「寝たくない夜」を抜け出す3ステップ

「寝たくない」は心の防衛反応です。

無理に押し込めるより、気持ちを認め、明日を軽くし、体を眠りモードへ誘導する「段取り」が効きます。

次の3ステップで、夜更かしスパイラルをやさしく断ち切りましょう。

ステップ1:寝たくない気持ちを認める(感情を否定しない)

・ラベリング

「いま、自由を取り戻したい気持ちが強い」と言葉にするだけで、衝動がやわらぎます。

・最小満足ルール

「5分だけ推し動画」「1話だけ漫画」など上限を先に決める(タイマー推奨)

・置き換え

寝室ではスマホの代わりに紙の読書・アロマ・軽いストレッチをセットに。

ステップ2:明日を軽くする小さな工夫(ToDoリスト・ジャーナリング)

「寝たら明日が来る不安」は、未処理のタスクやモヤモヤが正体であることが多いです。

それらを頭の外へ出して、明日の自分を助ける仕込みをしましょう。

・3タスク方式

明日の最重要タスクを「3つだけ」付箋やメモに。完璧な計画より、書き出すことを優先。

・2行ジャーナル

「今日できたこと/明日の最優先1つ」。終わりの形を作れば反芻が減ります。

・段取りメモ

朝イチやることを可視化。起床後、思考停止で動けます。

ステップ3:体と頭を落ち着かせる就寝前ルーティン

脳は“合図”で切り替わります。毎晩同じ順番で行う3〜10分の短い儀式を固定しましょう。

・温度

ぬるめの入浴(就寝60〜90分前)→自然な体温低下で眠気を誘発。

・光

寝る1時間前に強い光とスクリーンをオフ。常夜灯・暖色系へ。

・呼吸

4-7-8呼吸や、吐く時間を長くする腹式呼吸を3〜5セット。

・触覚

首肩ストレッチ/軽いマッサージ。筋緊張を解いて副交感神経へ。

「短くてもOK」が合言葉。

自分時間の分散設計(昼と夕方にも小さな自由を)

夜に偏っていた「自分時間」を、1日3回に分けて少しずつ取り戻す方法です。

| 昼 | ・昼休みに5分の外気浴 ・軽いストレッチ ・見たい動画・SNSを少し | →心身のリセットで午後の集中力UP |

|---|---|---|

| 夕方 | ・帰宅途中のカフェ休憩 ・ポッドキャストを聴く ・一駅前で下車して歩く | →仕事と私生活の切り替えがスムーズに |

| 夜 | ・趣味の時間 ・お風呂でリラックス ・香りを楽しむ | →「楽しみを我慢しない」満足感で心を整える |

ポイントは「夜だけ」から「1日3回」に分散すること。

昼や夕方に小さな自由を取り戻すことで、夜の欠乏感が薄まり、自然と夜更かしが減っていきます。

「日中は忙しくて時間が取れない」と思うかもしれませんが、5分でもOK。

自分のために時間を使えた、やりたいことをしたという実感が、夜への依存を和らげます。

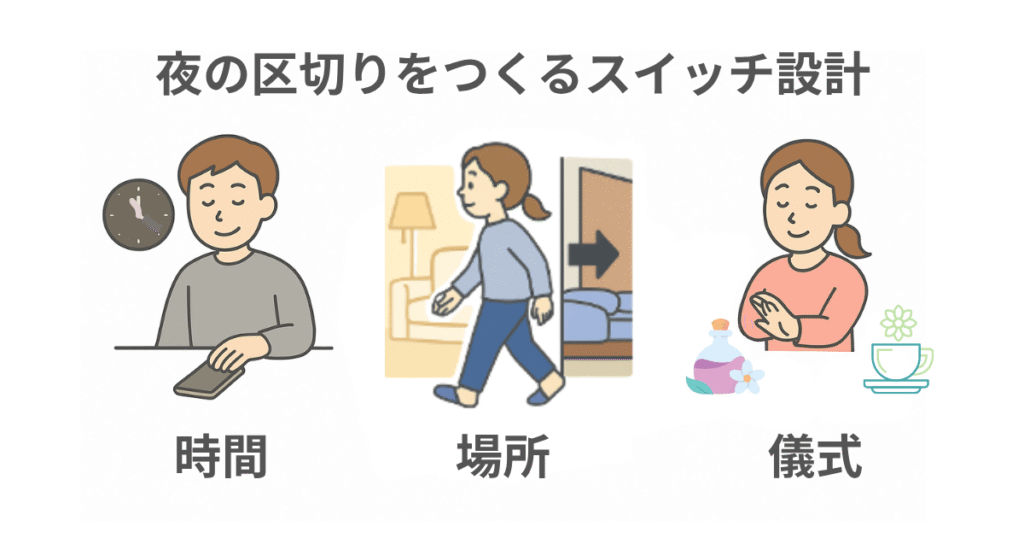

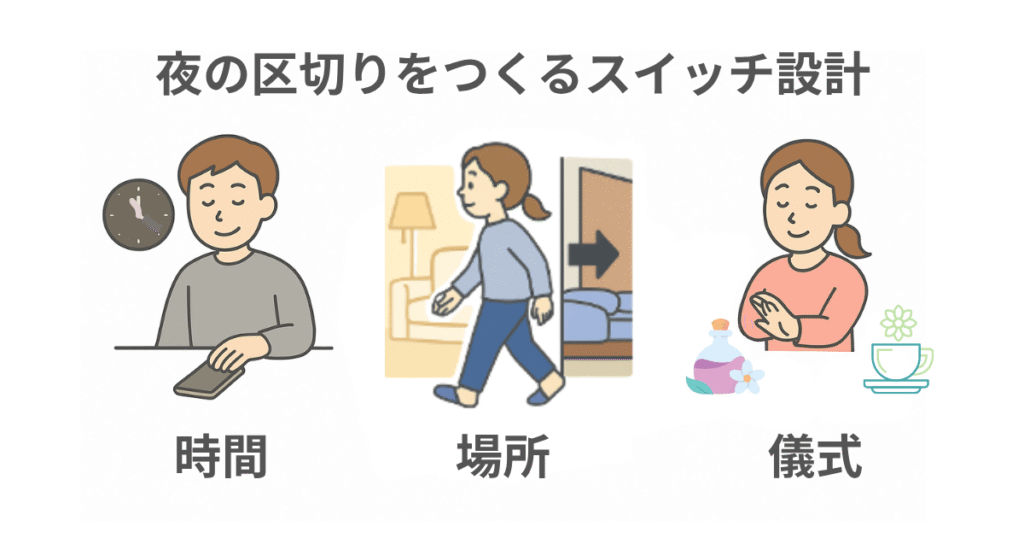

夜の区切りをつくるスイッチ設計

(時間・場所・儀式)

「あと少し…」が止まらないのは、夜に明確な区切りがないからです。

脳は曖昧さを嫌うため、時間・場所・儀式など、物理的なスイッチを設けると自然に睡眠モードに切り替わります。

3つのスイッチ設計(時間・場所・儀式)

・3つのスイッチ設計で夜に“区切り”をつくる

①🕒 時間のスイッチ(終了時刻を決める)

・「23時になったらスマホを置く」など、終了時間をルール化。

・アラームやアプリの使用制限を設定する

「もう少し」と余韻を残すと翌日の楽しみにつながります。

②🏠 場所のスイッチ(活動エリアを分ける)

・リビング=活動、寝室=休息と分ける。

👉 照明を暖色系にすると「ここは休む場所」と脳が認識しやすくなる

③🌙 儀式のスイッチ(毎晩同じ行動)

・歯磨き→ストレッチ→照明を落とす、など流れを固定。

・アロマやハーブティーもおすすめ。

👉 繰り返すほど脳が「次は眠る時間だ」と覚えます。

例・22:30 リビング終了 → 22:40 ストレッチ → 23:00 就寝

この3つのスイッチを組み合わせれば、「なんとなく夜更かし」から「自然と眠りに向かう流れ」へと変えられます。

最初は窮屈に感じても、2週間ほどで身体が新しいリズムに慣れていきます。

「全部できないから何もやしない」ではなく、「できる範囲を毎日」を意識して。

「寝たくない」に関するQ&A

「寝たくない」に関するよくある質問にお答えします。

まとめ:「寝たくない」気持ちとの向き合い方

「寝たくない」という気持ちは、単なるわがままではなく、日中のストレスや自由の欠如に対する心の防衛反応です。

自分を責めるのではなく、「なぜ今そう感じているのか」を理解することから始めましょう。

まずは自分が今どのプロセス(自由の回復/回避・先延ばし/過覚醒)にあるかを意識し、以下の3つの行動指針を実践してみてください。

「寝たくない夜」を終わらせるための3つの行動指針

「リベンジ夜更かし」「回避・先延ばし」「過覚醒」など、自分の夜更かしの心理的な原因がどこにあるのかを理解しましょう。

「夜だけが自分の時間」という状態を防ぐため、昼や夕方にも5〜15分の小さな自由を分散して確保します(自分時間の分散設計)。

「時間・場所・儀式」の3つのスイッチを設け、脳に「次は眠る時間だ」と覚えさせましょう。

だらだら続く夜更かしに、やさしく区切りをつけられます。

これらの工夫をしても睡眠問題が2週間以上続く場合や、強い不安・日常生活への支障がある場合は、一人で抱えず専門家への相談を検討してください。

「寝たくない」は、心が発している生活のSOSサイン。

あなたの“眠り”は、自由を捨てることではなく、自由を取り戻すための基盤です。

段階を見極め、今夜できることから始めましょう。

【この記事の監修医】

今雪 宏崇

(精神科医・川口メンタルクリニック院長)

精神科専門医。地域のメンタルヘルス支援に携わる。

外来診療に加え、訪問診療にも注力し、通院が難しい方へのサポートも行っている。

▶ 詳しいプロフィールは 院長紹介ページ をご覧ください。