特定の人に執着するアスペルガー(ASD)の大人─原因と支援方法を精神科が解説。

特定の人に強く執着してしまうのは、アスペルガー(ASD)にしばしば見られる特性のひとつです。

これは「異常な行動」ではなく、安心を得るための自然な反応であり、工夫や支援次第で人間関係をより良く保つことができます。

本記事では、その仕組みと具体的な対処方法を解説します。

- なぜアスペルガー(ASD)の人は特定の人に執着しやすいのか

- 執着が本人や周囲にもたらす影響

- 本人ができるセルフチェックと工夫

- 周囲の人ができる支援の方法

- 執着に関するよくある疑問Q&A

- 医療機関やカウンセリングにつながる目安

特定の人に執着するのはアスペルガーの特徴?

特定の人に強く執着する行動は、大人のアスペルガー(ASD)にしばしば見られる特徴です。

これは「異常な行動」ではなく、アスペルガー(ASD)特性の一部として理解できます。

DSM-5でも「限定された興味や反復的な行動」が診断基準に含まれており、執着もこの延長線上にあると考えられます。

この章では、アスペルガー(ASD)のこだわり行動と執着の関係を整理し、恋愛や友情に現れる特徴をわかりやすく解説します。

※「アスペルガー症候群」という名称は、DSM-5(米国精神医学会の診断基準)やWHOのICD-11で統合され、現在は「自閉スペクトラム症(ASD)」に統一されています。

本文中では、検索でよく使われる「アスペルガー」を主体に、医学的に正確な「ASD」を併記する形で記載します。

アスペルガー(ASD)に見られる「こだわり行動」とは

こだわり行動は、安心感を得るために同じことを繰り返す、アスペルガー(ASD)の特性です。

日常生活での例

・朝食はいつも同じメニューでないと落ち着かない。

・決まった道順でしか通れず、変更があると強い不安を感じる

人間関係での例

・特定の人に、安心のために何度も連絡する。

・相手に過剰に依存してしまう。

こうした行動は、本人にとっては心の支えですが、周囲からは「融通が利かない」「しつこい」と誤解され、人間関係のトラブルにつながることもあります。

DSM-5で示されるアスペルガー(ASD)の診断基準と執着の関係

結論として、DSM-5でも「特定の人への執着はアスペルガー(ASD)の特性の一部」と説明されています。

診断基準には「限定された興味や反復的な行動」が含まれ、執着もその一形態として位置づけられます。

これは本人が予測可能で安心できる環境を維持しようとする働きの表れです。

つまり執着は異常ではなく、アスペルガー(ASD)の特性に基づく自然な反応といえます。

このように理解すると、本人も周囲も不必要な罪悪感や否定的な捉え方から解放されやすくなります。

恋愛や友情で現れやすいアスペルガー的執着行動の特徴

恋愛や友情では、執着は強い依存として表れやすい傾向があります。

たとえば恋人に繰り返しメッセージを送る、同じ相手にだけ会いたがる、返事が遅れると強い不安になるといった行動です。

友情の場面では、特定の一人に依存して他の人との関係を築きにくい場合もあります。

本人は「関係を守りたい」と思っていても、相手からは「しつこい」「距離が近すぎる」と受け取られることがあります。

なぜ特定の人に執着するの?原因を整理しよう

特定の人への執着の主な原因は、アスペルガー(ASD)に特有の「予測可能性を求める心」と「対人理解の難しさ」です。

ここに過去の経験や他の精神的要因が加わると、行動はさらに強まりやすくなります。

つまり、これは単なる性格ではなく、脳の特性と環境が重なって起こる現象です。

この章では、アスペルガー(ASD)の安心感への欲求や社会的コミュニケーションの困難さ、依存を強める背景、そして他の疾患との違いを整理します。

・安心感と予測可能性を求める心理

・社会的コミュニケーションの難しさ

・幼少期の経験や環境変化が執着につながる可能性

・アスペルガー(ASD)以外の疾患や要因との違い

①安心感と予測可能性を求める心理

アスペルガー(ASD)の人は安心を得るために、人との関係も固定化しやすい傾向があります。

予測できる状況に強い安心を感じるため、「この人と一緒なら大丈夫」と特定の人に固執する傾向があります。

毎日同じ人に連絡するのも、日常に秩序を持たせたい心理の表れです。

これは「同じものを繰り返し見る」アスペルガー(ASD)の行動と似ており、人を対象にした安心確保の形といえます。

②社会的コミュニケーションの難しさ

相手の気持ちが読みにくいため、不安を埋める行動が「執着」と見えることがあります。

アスペルガー(ASD)の人は相手の心情や場の空気を読み取るのが難しく、「嫌われていないか」「関係は続いているか」を繰り返し確認したくなります。

既読がつかないと連絡を重ねるのもその一例です。

不安を減らすための行動が、結果として「執着」に見えるのです。

③幼少期の経験や環境変化が執着につながる可能性も

幼少期の経験や環境変化も、依存を強める原因になります。

「この人がいないと安心できない」という経験を繰り返すと、大人になっても特定の人に強く寄りかかる傾向が残ります。

学校で先生や友人に依存していた場合、大人になっても同じ形が現れやすいのです。

環境変化や強いストレスで依存はさらに強まり、周囲には「しつこい」と映ることがありますが、背景には安心を求める切実な気持ちがあります。

④アスペルガー以外の要因(強迫性障害・双極性障害・性格傾向など)

執着はアスペルガー(ASD)以外の要因でも見られることがあります。

強迫性障害では「確認行為」が人間関係に向かうことがあり、双極性障害では気分高揚時に接触が過剰になることもあります。

性格的に依存傾向が強い人にも似た行動は見られます。ですから「執着=アスペルガー(ASD)」とは限りません。

重要なのは「なぜその行動が出ているか」を見極め、必要に応じて専門家の評価を受けることです。

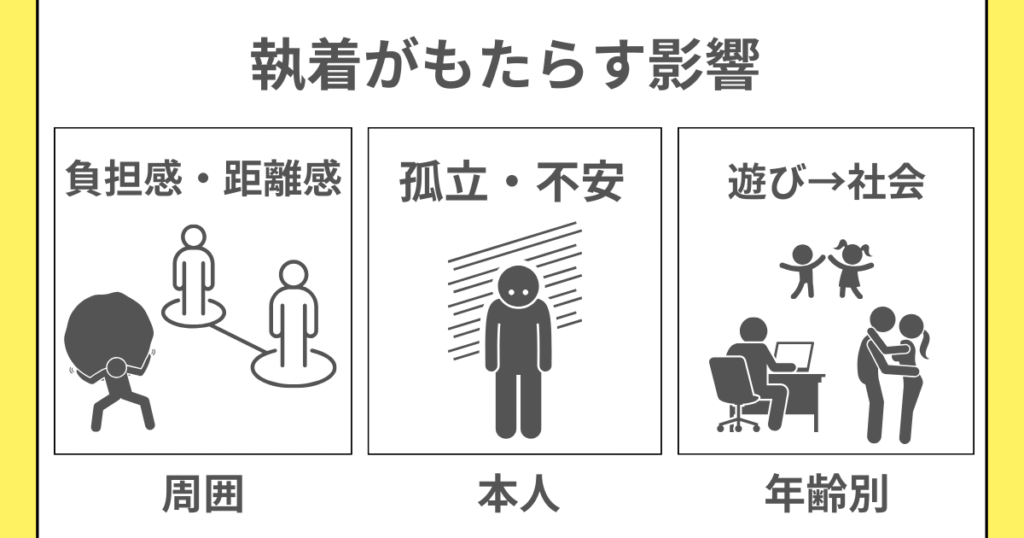

特定の人への執着がもたらす影響3つ

特定の人への執着には、良い面と悪い面があります。

良い面

恋愛・友情・家族・職場などの人間関係で安心感を得られる

悪い面

相手との間で誤解や摩擦が生じやすい。執着が強すぎると相手が重荷に感じ、結果的に関係が悪くなることもある

このように、特定の人への執着は、安心をもたらす一方で、人間関係を不安定にするリスクも持っています。

・本人への影響(孤立・感情不安定・自己肯定感の低下)

・周囲への影響(負担感・距離感の難しさ)

・子ども期と大人での違い

この章では、恋愛・家庭・職場それぞれで見られる影響を整理します。

①本人への影響(孤立・感情の不安定さ・自己肯定感の低下)

執着は本人に一時的な安心を与えるものの、結果的に孤立や感情の不安定さを招くことがあります。

具体的には以下のような状況が生じます。

・相手が距離を取ったときに強い不安や怒りを感じ、人間関係が破綻しやすくなる

・友人が他の人と話している様子を見て「自分は必要ない」と感じ、過度な連絡や確認行動に出る

・些細な変化(返事が遅い、態度がそっけないなど)を「嫌われた証拠」と解釈し、過剰に謝罪や関係修復を求める

繰り返し「嫌われたかもしれない」という思考にとらわれることで、自己肯定感が低下し「自分は迷惑をかけてばかり」と落ち込む人も少なくありません。

本来は安心を得るための行動が、かえってストレスや孤立感を強めてしまうという悪循環に陥ることがあります。

②周囲への影響(負担感・距離感の難しさ)

執着を受ける側にとっては、過剰な連絡や依存的な態度が「重い」と感じられることがあります。

以下のような状況が生じる可能性があります

・職場で同じ同僚にばかり声をかける、業務と関係ない相談を繰り返す

・恋人や友人が「応えきれない」と疲弊し、関係維持に困難を感じる

・家族や同僚が「どう接していいか分からない」と悩み、適切な距離感を保てない

こうした行動は、本人に悪意がないことを理解していても、適切な距離感を保つのが難しく、関係がぎくしゃくする原因になりやすいのです。

周囲の負担感は、本人の孤立をさらに強めてしまうことがあります。

③年齢や環境による変化─子ども期と大人の違い

子どもの頃の執着は、アニメや特定の遊び相手など「対象が分かりやすい」ことが多く、周囲も受け止めやすい傾向にあります。

しかし、大人になると、執着の対象が恋愛や職場の人間関係に移り、社会生活に直結する問題へと変わります。

そのため、恋人や配偶者との関係悪化、職場での孤立など、社会的ダメージが大きくなる傾向があります。

また、大人は「子どもだから仕方ない」とは受け止めてもらえず、本人も「普通にできない自分」への自己否定感を強めがち。

大人における執着は、本人と周囲の双方に大きな負担となりえます。

本人ができる工夫とセルフチェック

執着の傾向に気づいたとき、「本人ができる工夫を持っているかどうか」で生活のしやすさが大きく変わります。

セルフチェックで現状を把握し、感情を落ち着ける方法や認知行動療法(CBT)の活用を知ることが第一歩。

必要に応じて医療機関や支援先に相談することで、安心できるサポートを受けられます。

この章では、セルフチェックリスト、日常でできる工夫、専門的な支援の3つの選択肢と、相談の目安を紹介します。

・執着傾向を確認するセルフチェックリスト

・感情を落ち着ける日常的な工夫

・認知行動療法(CBT)の活用法

・医療機関や支援先への相談の目安

「執着が強すぎるかも?」セルフチェックリスト

以下のチェック項目、あなたはいくつ当てはまりますか?

📶連絡・コミュニケーション面

・相手からの返事が遅れると、何度も連絡してしまう

・既読がついているのに返事がない、既読がつかないと、気持ちが不安定になる

・同じ話題を繰り返し話してしまう

・相手が他の人と話していると「嫌われた」と感じる

🧡感情・行動面

・特定の人がいないと、強い不安や落ち着かなさを感じる

・その人の予定や行動を詳しく知りたがる

・距離を置かれると、関係修復のために過度に努力してしまう

・その人以外との人間関係を築くのが難しい

🟩生活への影響

・その人のことを考える時間が1日の大部分を占める

・その人との関係が原因で、仕事や学業に集中できない

・家族や友人から「依存しすぎ」と指摘されたことがある

5つ以上当てはまる場合、専門家への相談を検討するのも、ひとつの選択肢かもしれません。

感情を落ち着ける方法(呼吸法・リラクゼーション・記録)

不安や焦りを感じたとき、すぐできる工夫を持っていると安心です。

・呼吸法:深呼吸や腹式呼吸で自律神経を整え、強い緊張を和らげる

・リラクゼーション:好きな音楽を聴く、香り、ストレッチをするなどで心身をリラックスさせる

・感情の記録:紙やスマホに気持ちを書き出し「自分は今、不安だから連絡したい」と客観視する

行動に移す前に気持ちを言語化するだけでも衝動をコントロールしやすくなります。

こうした日常の工夫は、執着の強さを少しずつ和らげる助けになります。

認知行動療法(CBT)でのアプローチ

専門的な心理療法として効果が知られているのが認知行動療法(CBT)です。

これは「考え方の癖」と「行動のパターン」を整理し、より適応的な反応を身につけていく方法です。

たとえば「返事が遅い=嫌われている」という思考を「忙しいのかもしれない」と柔軟に捉え直し、連絡を控える練習を行います。

カウンセリングの中で段階的に取り組むことで、執着行動を和らげる効果が期待できます。

相談先(精神科・カウンセリング)

セルフチェックや工夫を試しても改善が難しい場合は、専門家への相談が安心につながります。

精神科では診断や薬物療法を含めた総合的なサポートが受けられますし、臨床心理士や公認心理師によるカウンセリングは行動や感情の整理に役立ちます。

当院でも、アスペルガー(ASD)の診断や発達検査、カウンセリングを行っており、執着に関するご相談もお受けしています。

「相談するほどではない」と思わず、小さな困りごとでも気軽にお声かけください。

早期の対応が、より良い人間関係づくりの第一歩になります。

周囲の人ができる関係別支援と接し方(恋人/配偶者・家族・職場)

周囲にできる最も大切な支援は「安心感を伝えること」と「境界線を明確にすること」です。

無理にやめさせるのは逆効果で、本人の不安を強めてしまいます。

恋人・家族・職場それぞれの立場で、できる工夫や配慮を知ることで関係は安定しやすくなります。

また、支える側が燃え尽きないように自己ケアを意識することも欠かせません。

・恋人・配偶者が安心を伝える工夫

・家族が支援するときの注意点

・職場や同僚ができる環境調整

・支援者自身のケアの重要性

恋人・配偶者ができる工夫(安心感を伝える声かけ)

安心できる材料を繰り返し伝える声かけが最も効果的です。

・不安を和らげる言葉:「今日は忙しいけど気持ちは変わらないよ」と一言添える

・見通しを示す言葉:「明日は連絡できないけど、週末に話そう」と伝えて安心させる

・自己肯定感を高める言葉:「あなたと過ごす時間が楽しい」と気持ちを具体的に表す

さらに、連絡回数やタイミングについて事前に合意を作っておくと、不要な誤解や衝突を防げます。

相手が受け入れてくれている実感は、執着の強さを和らげる大きな支えになります。

家族が支援するときの注意点(無理な変化を避ける)

強く制止するより、理解を示すことが大切です。「やめなさい」と言うのは逆効果で、かえって不安を強めることがあります。

アスペルガー(ASD)の場合、背景には「決まった関わりが続くことへの安心感」や「予測できる関係を求める気持ち」があります。

そのため、以下のような工夫が効果的かもしれません。

・「どうすれば安心できるか」を一緒に話し合う

・「どの程度なら無理なく続けられるか」を共有する

・本人のペースを尊重し、変化を急ぎすぎない

こだわり行動と同じく、少しずつ調整していく姿勢が、無理のない支援につながります。

小さな工夫を積み重ねることが、無理のない支援につながります。

職場や同僚ができる対応(境界線の明確化・環境調整)

境界線を明確に示すことが最も効果的です。

「ここまでは仕事」「ここからは休憩」と明確に伝えることで、本人が安心して行動できます。

感情的に叱るよりも、ルールや役割を整理して環境を整える方が効果的です。

本人にとって「どう振る舞えばよいか」が分かること自体が支援になります。

支援者自身のケアも大切─燃え尽きを防ぐ

支援者自身が無理をしないことが大前提。相手を支え続けるには、自分も元気でいることが必要です。

「適度に距離を取る」「第三者に相談する」といった工夫を取り入れ、燃え尽きを防ぎましょう。

支援者が安心していることが、結果的に本人にとっても最大の支援になります。

よくある質問(Q&A)

まとめ|「理解」と「工夫」で安心できる関係へ

特定の人への執着は、アスペルガー(ASD)の特性のひとつとして現れる自然な行動です。

大切なのは「異常」ではなく「安心を求める心の働き」だと理解することです。

最後に記事の内容を振り、ポイントを整理しましょう。

・執着はASDの特性の一部であり、本人にとって安心の手段

・過剰になると孤立や誤解につながるが、工夫で和らげることは可能

・本人のセルフケアと周囲の理解・支援で人間関係は改善できる

・恋人・家族・職場など立場ごとの支援が関係安定に役立つ

・必要に応じて精神科や心理士による専門支援を取り入れると安心

こうして確認すると、執着は「なくすべきもの」ではなく「理解と工夫で共に歩むもの」だと分かります。

小さな工夫や歩み寄りを積み重ねることが、本人と周囲双方の安心につながります。

当院(埼玉県川口市)でも、アスペルガー(ASD)の診察や、臨床心理士によるカウンセリング、心理検査を行っています。

どんな小さな悩みでも大丈夫です。お気軽にご相談ください。

【この記事の監修医】

今雪 宏崇

(精神科医・川口メンタルクリニック院長)

精神科専門医。地域のメンタルヘルス支援に携わる。

外来診療に加え、訪問診療にも注力し、通院が難しい方へのサポートも行っている。

▶ 詳しいプロフィールは 院長紹介ページ をご覧ください。