反芻思考(ぐるぐる思考)とは?性格のせいではありません。医師が教える『脳の癖』の治し方

「また同じことを考えてしまう」「頭が整理できない」——そんな“考えすぎ・ぐるぐる思考”に悩むときは、まずやめようとせずに注意を切り替えるのが近道です。

反芻思考(はんすうしこう)は、解決につながらないネガティブな考えを繰り返す思考のクセです。

止めようと力むほど、脳の仕組み上はかえって強まりやすいので、30秒だけ注意を外に向けることが第一歩になります。

この記事では、反芻思考の悪循環の仕組みと、やってはいけない対処、受診の目安までをやさしく解説します。

今すぐできる30秒リセット

① 呼吸に意識を戻す(深呼吸3回)

② 五感で感じたものを数える(見る・聞く・触れる・嗅ぐ・味わうを各1つ)

③ 30秒だけ別の行動をする(立つ/伸びをする/窓の外を見る)

この記事の要点まとめ

• 反芻思考とは:同じ悩みを繰り返し考える思考のクセで、解決志向のない堂々巡りが特徴

• 起こりやすい人の特徴:完璧主義・HSP・発達特性がある方、夜間やひとり時間に悪化しやすい

• 心身への影響:うつ病・不安障害と関連が深く、睡眠・集中力・人間関係に悪影響

• 即効対処法:ストップ法・運動による気分転換・思考の書き出しで今すぐ中断可能

• 根本的改善法:認知行動療法・マインドフルネス・セルフコンパッションで思考体質を変える

反芻思考(考えすぎ・ぐるぐる思考)とは?止まらない原因と健康な思考との違い」

反芻思考(はんすうしこう)は、「考えすぎ」「ぐるぐる思考」とも言われる、同じ悩みや問題を解決につながらない形で繰り返し考えてしまう思考のクセです。

心理学では「抑うつ的反芻(depressive rumination)」とも呼ばれ、アメリカ心理学会(APA)は「他の精神活動を妨げるような、過剰で反復的な思考」と定義しています。

「また同じことを考えてしまった」「頭から離れない」と感じる経験は、多くの方にとってごく自然な反応です。

ただ、この状態が長く続いたり強くなりすぎたりすると、日常生活に支障をきたし、心の健康にも影響を与えることがあります。

• 健康的な反省と有害な反芻思考の違い|リフレクションとブルーディング

・「ひとり反省会」は反芻思考?

• 「考えてもムダ」とわかっていても止まらない理由

健康的な反省と有害な反芻思考の違い|リフレクションとブルーディング

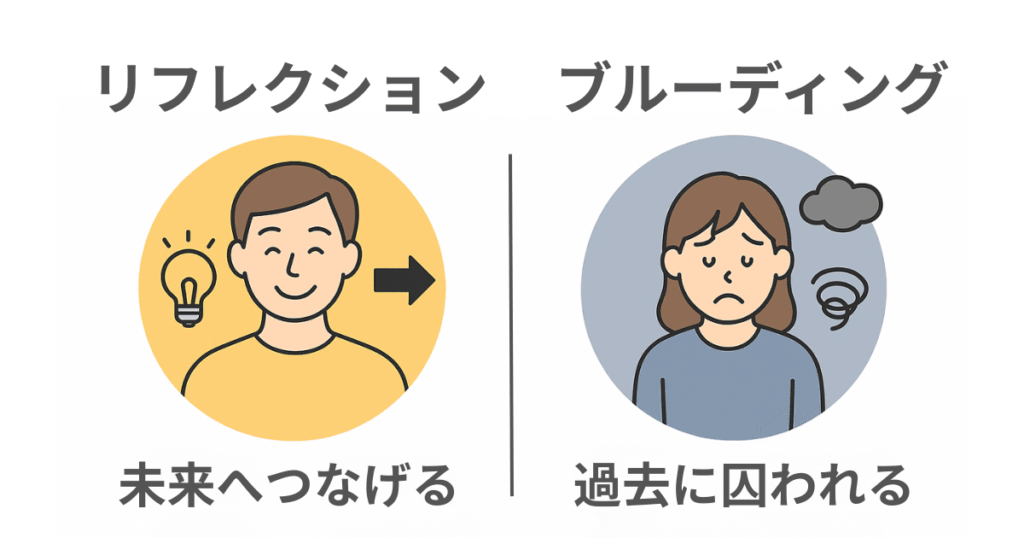

反省には、心の健康に良い影響を与えるものと、逆に有害な影響を与えるものの2種類があります。

たとえば同じ「振り返り」でも、前向きに学びを得る反省もあれば、後悔ばかりが頭を巡る反省もあるのです。

心理学では、前者を健康的な反省(リフレクション)、後者を有害な反芻思考(ブルーディング/ルーミネーション)と呼びます。

| 項目 | 健康的な 反省 (リフレクション) | 有害な 反芻思考 (ルーミネーション) |

|---|---|---|

| 分析の仕方 | 問題の原因を分析し、具体的な解決策を見つけようとする | 同じ問題をただ繰り返し考える |

| 時間の使い方 | 一定時間考えた後、行動に移したり考えを切り替えたりできる | 考えることをやめられず、長時間続く |

| 視点の向き方 | 「次はこうしよう」という建設的な視点を持つ | 「なぜこうなったんだろう」「もしあの時…」と過去に固執する |

| 感情への影響 | 解決の方向性が見えて気持ちが楽になる | 感情的苦痛が増す |

| 結果 | 具体的な行動や改善につながる | 堂々巡りで問題が解決されない |

• 問題の原因を分析し、具体的な解決策を見つけようとする

• 一定時間考えた後、行動に移したり考えを切り替えたりできる

• 「次はこうしよう」という建設的な視点を持つ

• 同じ問題をただ繰り返し考えるだけで解決策が見つからない

• 「なぜこうなったんだろう」「もしあの時…」と過去に固執する

• 考えることをやめられず、感情的苦痛が増していく

心理学研究では、リフレクションは問題解決能力を高める一方、ルーミネーションはうつ症状を悪化させることが報告されています(Nolen-Hoeksema, 2000)。

つまり、「考える」こと自体が悪いのではなく、考え方の質と方向性が重要ということです。

省察(リフレクション)が反芻にシフトするとき

もともと適応的な省察として始まった振り返りでも、問題が解決できないまま時間が経つと、不適応的な反芻思考へとシフトしてしまうことがあります。

「学びを得たい」という健全な動機が、いつの間にか「なぜ自分はダメなんだろう」という自己批判に変わっていないか、ときどき立ち止まって確認しましょう。

「ひとり反省会」は反芻思考のサイン?

SNSなどで見かける「ひとり反省会」「一人反省会」という言葉。

寝る前に一日を振り返り、「あの発言は大丈夫だったかな」「もっとうまくやれたはず」とあれこれ思い悩む状態を、自虐的に表現したものです。

「反省」という言葉を使っていますが、実態は「後悔の繰り返し」であることが多く、反芻思考そのものと言えます。

もしあなたの「ひとり反省会」が解決策の発見ではなく、自分を責める時間になっているなら、開催中止を検討しましょう。

「考えてもムダ」とわかっていても止まらない理由

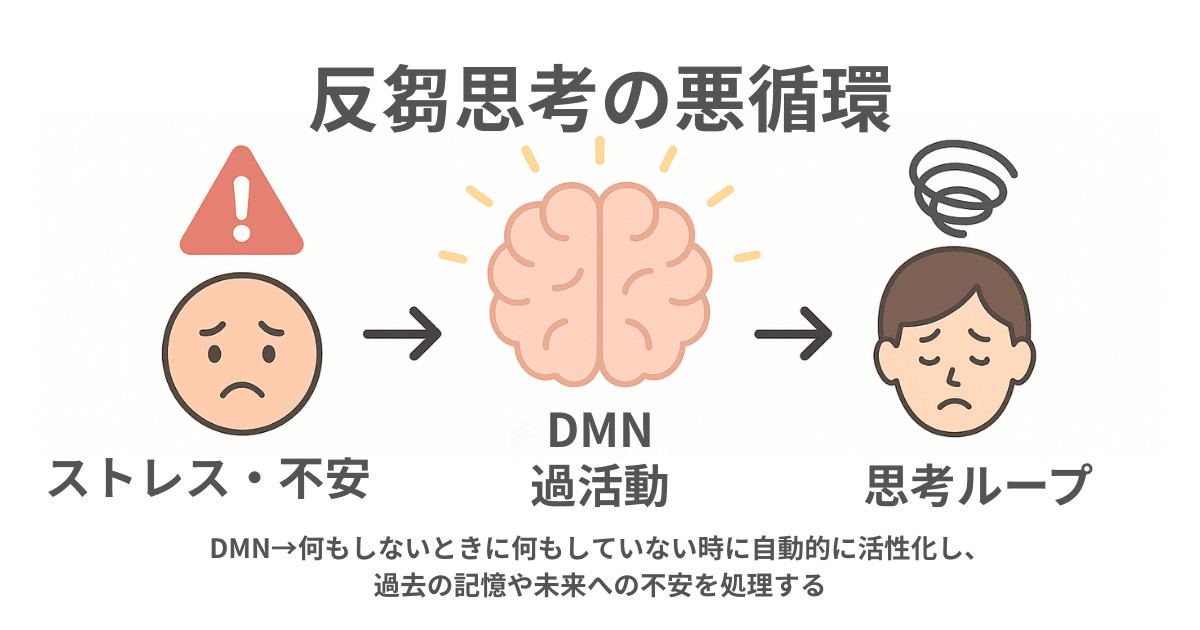

反芻思考は、脳の「デフォルトモードネットワーク(DMN)」という回路の過活動によって起こります。

「考えても仕方ない」と頭では理解していても反芻思考が止まらないのは、この、脳の仕組みに原因があります。

脳科学的なメカニズム

「デフォルトモードネットワーク(DMN)」は、何もしていない時に自動的に活性化し、過去の記憶や未来への不安を処理する役割を持っています

ストレスや不安が高まると、DMNが過剰に働き、同じ思考ループから抜け出せなくなります。

2015年のスタンフォード大学の研究では、自然環境での散歩がDMNの活動を抑え、反芻思考を減少させることが報告されています(Bratman et al., 2015)。

心理的な要因

また、反芻思考には「一時的な安心感」があることも継続の理由です。

考え続けることで「何かしている感覚」や「解決策が見つかるかもしれない期待」を得られるため、脳が「有益な行動」と錯覚してしまいます。

進化的背景

人間の脳は元々、危険を予測し回避するために発達しました。

現代社会では実際の生命の危険は少ないものの、脳は社会的な問題や将来への不安を「脅威」として認識し、執拗に考え続けるよう指令を出し続けます。

反芻思考になりやすい人の特徴チェック|完璧主義・HSP・在宅ワーカー

反芻思考には、性格特性や働き方などの個人要因が大きく関わっています。

ここでは完璧主義・HSP・在宅ワーカーという3つのタイプを見ていきましょう。

完璧主義と反芻思考の関係

完璧主義の人は「失敗は許されない」という強い信念を持ち、小さなミスや不完全な結果に対して過度に反応してしまいます。

その結果、

- 「なぜうまくいかなかったのか」

- 「もっと良い方法があったのでは」

といった思考が延々と続き、自己批判的な反芻に陥りやすくなります。

心理学研究でも、完璧主義と反芻思考には強い相関関係があることが確認されています(Flett et al., 2016)。

HSP(高感受性)との関連

HSP(Highly Sensitive Person)は全人口の約20%を占める、刺激に対して敏感な気質です。

HSPの人は以下の特徴により反芻思考に陥りやすいとされています。

・深く情報を処理する傾向があり、一つの出来事を何度も分析してしまう

・他人の感情や環境の変化に敏感で、常に「なぜ」「どうして」を考え続ける

・刺激に過剰反応し、小さな問題も大きく感じて繰り返し考えてしまう

在宅ワーカー特有のパターン

リモートワークや在宅勤務では物理的な環境の切り替えができず、仕事の悩みを家庭に持ち込みやすくなります。

・「会議での発言をどう思われたか」

・「チャットのやり取りの評価がどうか」

といった不安が反芻思考を引き起こす典型例です。

さらに、一人で作業する時間が長いことで外部からの気晴らしが少なく、内向的な思考に陥りやすい環境要因が強く影響します。

反芻思考が夜間・ひとり時間に悪化する環境要因

反芻思考は特に「夜」や「ひとりでいる時間」に強まりやすいとされています。

その背景にある環境要因を整理してみましょう。

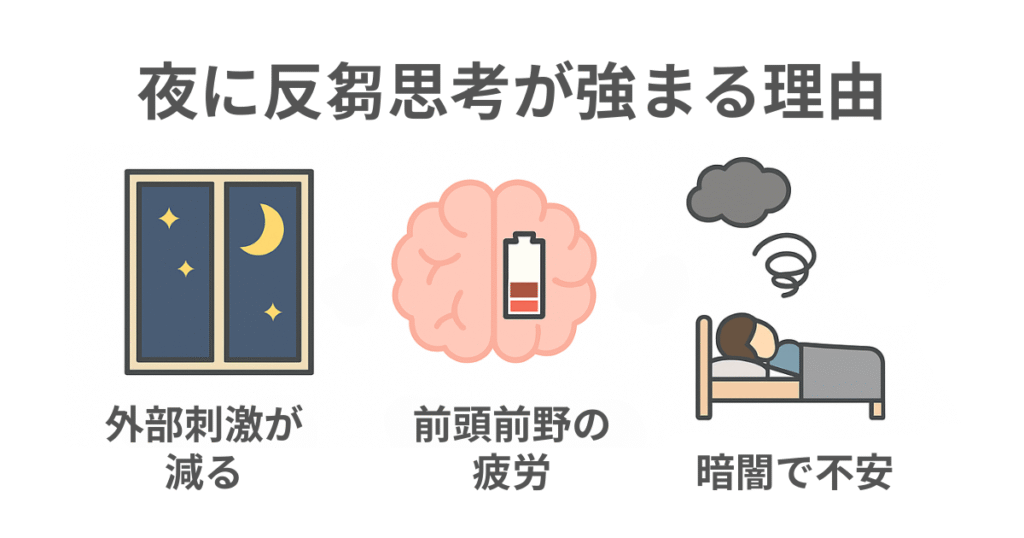

夜間に反芻思考が強まる理由

夜は「外部刺激の少なさ・脳の疲労・暗闇」が重なり、反芻思考が強まりやすい時間帯です。

日中の忙しさが落ち着き外部刺激が減ると、脳は内側に意識を向けやすくなります。

加えて、疲労による前頭前野(理性を司る部分)の機能低下で感情のコントロール力が弱まり、ネガティブ思考に拍車がかかります。

また、暗闇は不安や恐怖を増幅し、反芻思考のループを助長することがあります。

ひとり時間の危険性

長時間ひとりで過ごすと外部からの気晴らしがなくなり、反芻思考に傾きやすくなります。

特に以下の状況は要注意です。

・何もせずベッドに横になっているとき

・通勤・通学中の電車内

・単調な家事や作業中(手は動いているが頭は空白な状態)

対策の重要性

環境要因による反芻思考は、生活習慣の調整で大幅に改善可能です。

夜間の過ごし方やひとり時間の使い方を工夫することが、予防のカギになります。

ADHD・ASDの人に見られる反芻思考の特徴と関係性

発達特性を持つ人は、注意や認知の特性から反芻思考に陥りやすい傾向があります。

それぞれの特徴を見ていきましょう。

ADHDと反芻思考

ADHD(注意欠陥多動性障害)の方は、注意のコントロールが困難で「意識の切り替え」が苦手です。

- 衝動性の高さから「すぐに答えを出したい」という焦り

- ワーキングメモリ不足による同じ思考の繰り返し

これらが原因で、解決できない問題に過度に執着しやすくなります。

ASDと反芻思考

ASD(自閉スペクトラム症)の方は、こだわりの強さや変化への不安から反芻に陥りやすい傾向があります。

具体的には・・・

- ルーティンの変化や予期しない出来事への強い不安

- 「なぜそうなったのか」を論理的に理解したい欲求

- 社会的コミュニケーション不安による「失敗」の繰り返し分析

発達特性に応じた対応の重要性

発達特性がある場合の反芻思考には、特性に合わせたアプローチが不可欠です。

一般的な対処法だけでなく、本人の認知特性を理解した支援を行うことで、より効果的に改善につなげることができます。

反芻思考とうつ病・不安障害の関係|心の不調のサインをチェック

・うつ病・不安障害などとの関連

・睡眠・集中力・人間関係への具体的影響

反芻思考は単なる「考えすぎ」ではなく、様々な精神的不調と密接に関連しています。

放置で悪化すると、日常生活の質を大幅に低下させる可能性があるため、早期の対応が重要です。

うつ病や不安障害との関係性を理解し、生活への具体的な影響を知ることで、適切な対処法を選択できるようになります。

うつ病・不安障害などとの関連

反芻思考は「うつ病」「不安障害」と強く関連しますが、それだけではありません。

以下のような疾患でも反芻が見られることがあります。

・強迫性障害

・心的外傷後ストレス障害(PTSD)

・双極性障害

特に、うつ病では、反芻思考の頻度が高いほど症状が長期化することが研究で明らかになっており(※)、ネガティブな思考の増幅、問題解決能力の低下、自己批判の強化という悪循環を生みやすくなります。

※https://journals.sagepub.com/doi/10.1111/j.1745-6924.2008.00088.x

(Susan Nolen-Hoeksema and Michael H. Davis/1999・Journal of Personality and Social Psychology, 77(1), 87-94)

反芻思考の睡眠・集中力・人間関係への具体的影響

反芻思考は以下の3つの領域に深刻な影響を与えます。

・睡眠障害:入眠困難、中途覚醒、早朝覚醒など

・集中力低下:仕事や学習でのミス増加、決断力の低下

・人間関係悪化:過度な心配、コミュニケーション回避、依存的行動

複数の影響が重なると心身の負担が大きくなりがちですが、ひとつずつ対処していくことで状況は改善できます。

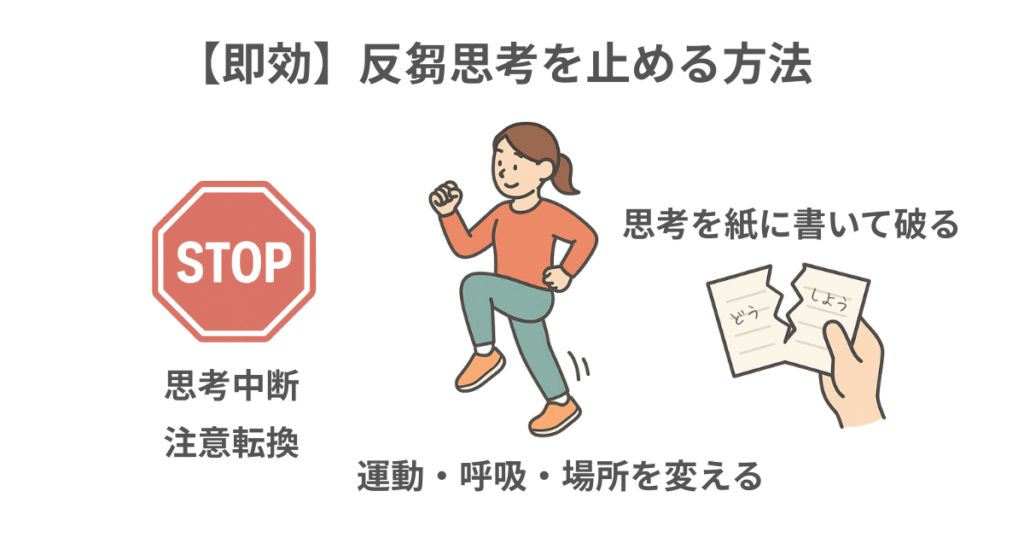

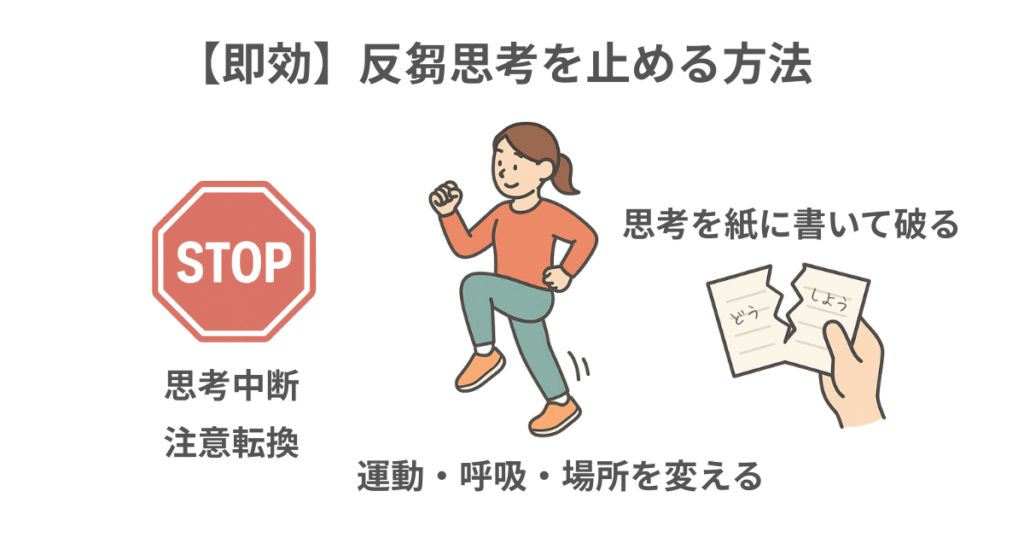

【即効性重視】反芻思考(ぐるぐる思考)の無限ループを自分で止める3つの対処法

ここでは、反芻思考に陥った瞬間から使える、即効性のある対処法をご紹介します。

• ストップ法(思考中断法)と注意転換|30秒テク

• 運動・呼吸・場所を変える|体を使ってリセット

• 思考を紙に書いて破る|物理的に手放す

これらの方法は心理学の研究に基づいており、30秒から数分で効果を実感できるものばかりです。

完璧にできなくても構いません。

まず1つでも試してみることで、反芻思考のループから抜け出すきっかけをつかみましょう。

ストップ法(思考中断法)と注意転換|30秒テク

考えが止まらないときに、いったん区切りをつけて注意を移す方法です。

静かな場所でなくてもOK。30秒でできます。

①「ストップ!」と心の中で強く唱える

②深呼吸を3回行う(4秒吸って6秒で吐く)

③別のことに意識を向ける(立ち上がるなどの動作も有効)

コツは、考えを押し返すのではなく、注意の置き場所を変えるイメージ。

連呼は逆効果なので、ストップの合図は1回だけ。

• 5つのものを見つけて名前を言う(机、時計、ペンなど)

• 4つの音に耳を澄ます(車の音、エアコンの音など)

• 3つのものに触れる(服の感触、椅子の材質など)

• 2つの匂いを嗅ぐ(コーヒー、消毒液など)

• 1つの味を感じる(ガムやキャンディ)

完璧を求めず「少しでも中断できた」ことを評価するのが継続のコツです。

運動・呼吸・場所を変える|体を使ってリセット

身体を動かすことで、反芻思考を司る脳回路を物理的にリセットすることができます。

簡単な運動(30秒でOK)

• その場で足踏み(太ももを高く上げる)

• 肩回し(前後に各10回ずつ)

• 階段の昇降(1往復でも効果的)

• 5分間の散歩

4-7-8呼吸法

①4秒間で鼻から息を吸う

②7秒間息を止める

③8秒間で口からゆっくり息を吐く

④これを3回繰り返す

場所を変える 環境の変化で脳の状態をリセットします。

・別の部屋に移動

・窓を開けて換気

・椅子から立ち上がる

・外に出る など

反芻思考を紙に書いて破る|物理的に手放す

頭の中でぐるぐる回る反芻思考を紙に書き出し、物理的に処分する方法です。

効果的な書き出し方

①時間を決める(5分間だけ)

②思い浮かんだことをそのまま書く(文章の体裁は気にしない)

③感情も一緒に書く

物理的に手放す方法

• 紙を手で細かくちぎる

• 「もう考えない」と宣言してゴミ箱に捨てる

• シュレッダーにかける

デジタル版として、スマートフォンのメモアプリに書いて削除する、音声入力で話して消去するなどでも同様の効果が得られます。

【根本解決】反芻思考を改善する方法|認知行動療法・マインドフルネス・セルフケア

即効性のある対処法も大切ですが、根本的に反芻思考を減らすには、思考の習慣そのものを変えることが有効です。

ここでは科学的に効果が証明されている3つのアプローチをご紹介します。

• 認知行動療法(CBT)|思考のクセを修正する

• マインドフルネス|「今ここ」に戻る練習

• セルフ・コンパッション|自己批判を弱める

これらは時間をかけて身につける方法ですが、継続することで反芻思考に陥りにくい心の状態を作れるようになります。

認知行動療法(CBT)―思考のクセを整える方法

認知行動療法(CBT)は、反芻思考の改善に高い効果があることで知られる心理療法です。

「出来事・思考・感情・行動」のつながりに注目して、ネガティブな思考パターンをより現実的で健康的なものに変えていくことを目指しています。

CBTの基本的な考え方は、「同じ出来事が起きても、それをどう受け取るかによって感じる気持ちや行動は変わってくる」ということ。

「全か無か思考」や「破滅的思考」といった思考の偏りに気づき、よりバランスの良い見方に切り替えることで、反芻思考のループから抜け出しやすくなります。

マインドフルネス|「今ここ」に戻る練習

マインドフルネスとは、過去や未来ではなく「今この瞬間」に意識を向ける練習です。

反芻思考は過去の出来事や未来への不安に囚われる状態なので、現在に意識を戻すことで思考ループから抜け出すことができます。

基本的な実践方法

• 呼吸に注目する瞑想(5分から始める)

• 日常動作をマインドフルに行う(歩行、食事など)

• 思考を「雲が流れるように」観察する練習

セルフ・コンパッション(自分への思いやり)|自己批判を弱める

失敗したりつらい気持ちを抱えたりしたとき、自分を責めるのではなく、大切な友達に接するように、自分にも優しくしようとする心の姿勢をいいます。

反芻思考の多くは自己批判から生まれるため、自分への思いやりを育てることで、根本的な改善が期待できます。

セルフコンパッション(自分への思いやり) 3つのポイント

①自分への優しさ

「ダメだ」と責めずに、「よく頑張ったね」「辛いね」と声をかける。

②共通の人間性

困難は人間なら誰でも経験するもの、自分だけじゃないと認識する

③マインドフルネス

感情を押し込めたり大げさに反応したりせず、「いま、こう感じているんだ」とそのまま受け止める

研究でも、セルフ・コンパッションは自己批判的な反芻思考を減少させ、ストレス耐性を向上させることが確認されています。

・Sirois, F. M., Kitner, R., & Hirsch, J. K. (2015). Self-compassion and rumination in a daily diary study of undergraduates. Self and Identity, 14(4), 481-496.

・Bluth, K., Roberson, P. N., & Gaylord, S. A. (2015). A pilot study of a mindfulness-based program for self-compassion for adolescents. Mindfulness, 6(3), 405-414.

反芻思考の受診目安と精神科治療|薬物療法・カウンセリングの効果

反芻思考は誰にでもある現象ですが、日常生活に支障が出るレベルになった場合は専門的な治療が効果的です。

• 「考えすぎ」から「治療が必要」へ変わるサイン

• 精神科で受けられる治療|薬物療法・認知行動療法・カウンセリング

「病院に行くほどではない」と我慢し続けると、症状が悪化し回復に時間がかかることがあります。

適切なタイミングで医療機関を受診することで、より早くラクになることができます。

「考えすぎ」から「治療が必要」へ変わるサイン

「ただの考えすぎ」だと思っていたものが、治療を必要とするレベルに進行していることがあります。

次のような状態が2週間以上続く場合は、専門的な治療を検討しましょう。

日常生活への影響度チェック

- 睡眠障害:入眠に時間がかかり苦痛、夜中に何度も目覚める、早朝に目が覚めるなど

- 仕事・学業への支障:集中できずミスが増える、決断ができない

- 人間関係の回避:不安で人と会うのを避ける、孤立感が強い

- 身体症状:頭痛、肩こり、胃痛などが続く

感情・思考の変化

- 1日の大部分を反芻思考で過ごしている

- 「死にたい」「消えたい」という気持ちが浮かぶ

- 何をしても楽しめない状態が続く

- 自分を強く責め続けてしまう

緊急性の高いサイン

以下のような場合は、早急に受診が必要です。

- 具体的な自殺の計画を考えている

- 幻聴や妄想がある

- 極端な興奮状態や錯乱状態

周囲からの指摘

家族や友人から「最近元気がない」「同じ話を何度も繰り返している」「心配しすぎている」といった指摘を受けた場合も、受診検討の目安となります。

「そのうち良くなる」と放置すると、症状が慢性化し治療期間が長くなる可能性があります。

早期受診により、軽い治療で改善することも多いのです。

精神科で受けられる治療|薬物療法・認知行動療法・カウンセリング

精神科の初診では、問診・心理検査・必要に応じて血液検査を行い、その結果を踏まえて治療方針を決定します。

(→当院での初診の流れはこちらから確認できます)

薬物療法

症状に応じて次のような薬を使います。

・抗うつ薬:セロトニンの働きを整え、反芻思考を減らす(効果は2〜4週間後に出ることが多い)

・抗不安薬:即効性があり、強い不安を和らげる

・睡眠薬:反芻思考による不眠を改善する

心理療法・カウンセリング

認知行動療法(CBT)、マインドフルネス療法、対人関係療法などがあります。

「考え方のクセを修正する」「気持ちの整理を助ける」など、薬物療法とは異なるアプローチで、心理士がその方に合った方法を提案します。

治療期間の目安

・急性期(1〜3か月):症状を和らげる

・回復期(3〜6か月):生活の機能を取り戻す

・維持期(6か月以上):再発を防ぎ安定を保つ

※期間はあくまで目安であり、個人差があります。

【医師監修】反芻思考のよくある質問|夜間悪化・セロトニンとの関係など

反芻思考について、患者さんからよく寄せられる質問にお答えします。

まとめ|反芻思考の改善は「気づく→止める→行動」の3ステップがカギ

反芻思考は多くの方が経験する自然な現象ですが、放置すると日常生活に影響を与えることがあります。

改善は、知識を実践に移すことから始まります。完璧を求めず、まずは一つの方法を試してみてください。

セルフケアが難しい場合は、専門家への相談が安心。

当院でも反芻思考のご相談を受け付けており、患者さんの状況に合わせた治療をご提案します。

「薬に頼りたくない」「カウンセリングに力を入れたい」といったご希望も遠慮なくお伝えください。

あなたの心の健康をサポートできるようお手伝いします。

【この記事の監修医】

今雪 宏崇

(精神科医・川口メンタルクリニック院長)

精神科専門医。地域のメンタルヘルス支援に携わる。

外来診療に加え、訪問診療にも注力し、通院が難しい方へのサポートも行っている。

▶ 詳しいプロフィールは 院長紹介ページ をご覧ください。

参考サイト・文献

・そもそも認知行動療法ってなに? NCNP病院(国立精神神経医療センター)

・厚生労働省eJIM | 瞑想[各種施術・療法 – 医療者]

・治療と職業生活の両立におけるストレスマネンジメントに関する研究(2023)

・反芻が自動思考と抑うつに与える影響

・・American Psychological Association, “rumination”, APA Dictionary of Psychology

・Gregory N. Bratman et al. (2015) “Nature experience reduces rumination and subgenual prefrontal cortex activation”, Proc Natl Acad Sci U S A, 112(28), 8567-8572

<最終更新日:2025年11月28日>