癇癪持ちの大人が怒りを抑えられない理由とは?|原因と対処法、受診の目安を解説。

「些細なことでイライラしてしまう」「あとで後悔するのに怒りが止められない」——そんな経験はありませんか?

大人になってからも癇癪のような怒りが頻繁に起こると、対人関係や仕事にも影響が出やすく、自分でもつらくなってしまいます。

このページでは、癇癪持ちの大人に起こる怒りの背景や、癇癪と発達特性との関係、癇癪の対処法、そして必要に応じた受診のタイミングについてわかりやすく解説していきます。

癇癪持ちの大人の方へ|怒りの原因と対処法を解説

怒りを抑えられず爆発してしまう。後から冷静になって強い後悔に襲われる——こうした癇癪のような感情は、実は「怒りのコントロールの難しさ」から来ていることがあります。

本人は辛い思いをしていても、周囲には「短気」「感情的」と誤解されやすく、理解されにくいのも大人の癇癪の特徴です。

そしてこの怒りのコントロールの難しさは、単なる性格ではなく、脳の特性やストレスの蓄積、発達障害などと深く関係している可能性があります。

この記事ではまず、癇癪によって生じやすい日常の困りごとを具体的に見ていきましょう。

癇癪とは何か?大人にも見られる怒りの爆発

癇癪(かんしゃく)という言葉は、子どもが泣きわめいたり怒鳴ったりするイメージが強いかもしれません。

しかし実際には、大人でも「思わず怒りが爆発してしまう」「冷静になれないまま声を荒げてしまう」といった癇癪的な反応は起こり得ます。

特に、大人の場合は「社会的に我慢すべき場面」で感情が噴き出すため、本人も強い罪悪感を抱きがちです。

そのため、怒りが続くほど自己評価が下がり、よりコントロールが難しくなる悪循環に陥ってしまうことも少なくありません。

大人の癇癪は「気質」ではなく、背景のある反応かもしれない

怒りっぽさや癇癪気味な反応を、「性格」や「甘え」として自分を責めていませんか? 実はこうした反応には、ストレス、疲労、思考のクセ、そして発達特性など、いくつもの背景が重なっていることがあります。

まずは「怒りっぽい自分=ダメな人間」と決めつけず、「なぜ怒りが出るのか?」に目を向けることが、改善への第一歩となります。

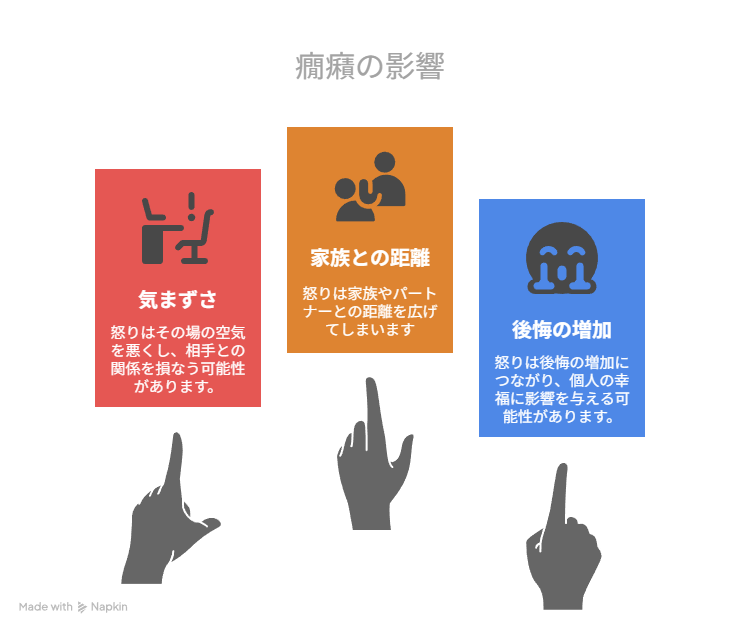

日常生活での癇癪の影響

癇癪は一時的な感情の爆発に見えるかもしれませんが、それが繰り返されると、職場や家庭、友人との関係に少しずつヒビが入っていきます。

怒りを見せたあとに「やりすぎたかも…」と後悔しても、言葉は取り消せませんし、周囲に気を使わせてしまうこともあります。

また、自分ではコントロールしているつもりでも、周囲から「機嫌が悪い」「怒りっぽい」と見られることで、無意識のうちに人間関係が縮こまり、孤立感が増すことも。

これは、ますます怒りをため込みやすくなる悪循環の始まりです。

怒りが周囲との関係を壊す前に

怒りそのものが悪いわけではありません。問題なのは、それが繰り返されたり、伝え方を誤ったりすることで、信頼関係に影響を与えてしまうことです。

「最近ギスギスしているな」と感じたとき、それは怒りの影響が表れ始めているサインかもしれません。 関係を壊す前に「怒りの根っこ」と向き合っておくことが、長期的な人間関係を守る第一歩になります。

大人の癇癪と発達障害の関係性

癇癪が頻繁に起こる大人の中には、未診断の発達障害の特性を持っているケースもあります。 特にADHDやASDの方は、感情のコントロールが難しかったり、刺激への過敏さから強い反応が出ることがあります。

ここでは、それぞれの特性が癇癪とどのように関係しているのかを解説します。

ADHD(注意欠如・多動症)と癇癪:衝動的な怒りの爆発

ADHD(注意欠如・多動症)は、「思いついたらすぐ行動する」「感情が先に出てしまう」などの衝動性が特徴です。 怒りを感じたときにそのまま行動に出てしまいやすく、癇癪のように突然怒りが爆発してしまうことがあります。

本人は「止めたい」と思っているのに、反射的に言葉や行動が出てしまい、あとから後悔するというサイクルを繰り返してしまうことがあります。

ADHDに見られる怒りの傾向とは

ADHD(注意欠如・多動症)の方は、感情のオンオフの切り替えが苦手な傾向があります。

刺激への反応が早く強いため、思考よりも感情が先に行動として表れるのが特徴です。 そのため、感情が爆発しやすく、怒りのあとに後悔することが多く見られます。

「またやってしまった…」と感じている方は、衝動性との関係を知るだけでも心が軽くなるかもしれません。

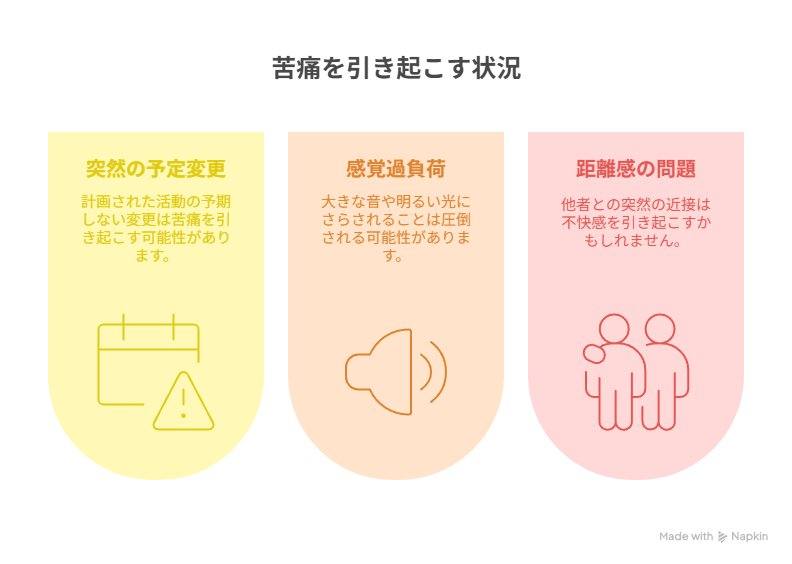

ASD(自閉スペクトラム症)と癇癪:予定や刺激の変化に弱い怒り

ASD(自閉スペクトラム症)のある方には、「見通しの立たない状況が苦手」「突然の変化に強く反応する」といった特性がしばしば見られます。

また、感情を整理するのに時間がかかったり、自分の気持ちを適切に言語化することが難しいと感じる方も多いです。

そのため、たとえば

・予定が急に変更されたとき

・大きな音や強い光といった感覚的刺激にさらされたとき

・人との距離感が急に近づいたとき

など、「何が起きているのかわからない」、「処理しきれない」と感じた瞬間に、感情が高ぶり、怒りのような反応として噴き出してしまうことがあります。

本人にとっては「怒っている」というよりも、「混乱している」「圧倒されている」という状態である場合も多く、外から見る印象とは異なる内面が隠れているのです。

ASD(自閉スペクトラム症)に見られる癇癪の背景

ASDの癇癪には、いくつかの背景が複雑に絡み合っています。

・感覚過敏

→音や光、におい、肌触りなど、私たちが気にならない刺激にも強く反応してしまうため、日常的にストレスが溜まりやすくなります。

・予測できない出来事や曖昧な指示、急な変更など

→「どう対応すればいいか分からない」という不安や混乱に直結しやすい

・自分の状態をうまく言葉にして伝えることが難しい

→気持ちを内側にため込みやすく、それが一定の限界点を超えたときに、爆発的な怒りやパニックとして表出することがあります。

ASDに伴う癇癪への対応としては、単に「落ち着かせる」「注意する」ではなく、

・何が負担になっているか

・どんな刺激や変化に弱いか

・どんなサポートが安心につながるか

を丁寧に見極めることが大切です。

周囲の理解とともに、本人が安心して過ごせる環境づくりを意識していくことが、感情の安定にもつながっていきます。

もし、怒りの原因が発達障害(ASD)の特性によるものかもしれないと感じる場合は、こちらの記事も参考にしてください。

大人の癇癪の意外な理由3選

「もっと冷静になりたいのにできない…」 そう感じているのは、あなただけではありません。 怒りの感情をうまく調整できない背景には、生活環境や脳の状態、思考のパターンなどさまざまな要因があります。

ここでは、癇癪を引き起こしやすい要因を紹介します。

①ストレスや疲労

慢性的なストレスや疲れがたまると、感情を抑える力そのものが弱くなります。

最近、以下のようなことはないですか?

・最近イライラしやすくなった気がする

・細かいことが気になって怒りっぽくなる

・常に疲れていて、余裕がない

小さなきっかけでも怒りのスイッチが入ってしまうようになるのは、脳や神経が常に緊張状態にあるからです。

疲労と怒りの関係に気づくだけでも対処ができる

怒りが出やすくなったとき、「最近休めてるかな?」と自分に問いかけてみてください。 実は睡眠不足や仕事のストレスが溜まりすぎていただけ、というケースはとても多いのです。

まずは疲れをためすぎないようにすること、それだけでも癇癪の頻度を減らす大きな一歩です。

②睡眠不足と感情のコントロールの関係

寝不足の日にイライラしやすくなるのは誰にでもあること。

しかしこれが続くと、怒りの調整が難しくなって癇癪に近い状態になってしまうこともあります。 脳が休めていない状態では、ちょっとした刺激にも過敏に反応してしまいます。

感情を安定させるにはまず睡眠から整える

怒りをコントロールするには、脳をしっかり休ませることが土台になります。 ぐっすり眠れるだけで、感情に余裕が出て、人に優しくなれることも多いのです。

「イライラする日が続くな」と感じたら、まずは睡眠の質を見直してみましょう。

③否定的な「思考の癖」

怒りが爆発してしまう背景には、無意識の思考パターンが影響していることがあります。

「自分はいつもダメだ」「どうせ理解されない」といった否定的な考え方が強いと、小さな出来事でも怒りが膨れ上がりやすくなります。

こうした自動思考は、本人も気づかないまま反応に影響を与えていることが多く、癇癪に悩む人の中にはこの“思考のクセ”を長年抱えているケースもあります。

例えば…

・注意されると「否定された」と感じる

・怒ったあと「また自分はダメだった」と落ち込む

・他人の何気ない言葉が責めに聞こえる

そのようなことが多い場合、思考の偏りやクセがあるかもしれません。

思考のクセに気づくことの意味

感情の爆発は、実際の出来事そのものよりも、「どう考えたか」に左右されます。

「否定された」「傷つけられた」と感じたとき、それが事実かどうか、一度立ち止まって考える力をつけることで、怒りの強さは和らぎます。

これは“認知の修正”と呼ばれ、カウンセリングでもよく用いられる手法です。まずは、自分の考え方にクセがあるかもしれないと意識することから始めましょう。

ここまで読んで、「思い当たることがあるかも…」と感じた方も多いかもしれません。

癇癪は性格だけの問題ではなく、体や思考の状態とも深く関わっています。

次は、日常生活の中でできる対処法や、心の整え方について具体的に見ていきましょう。

癇癪を抑えるための具体的な方法3選

癇癪は、なくすことはできなくても「整える」ことはできます。

ここでは、感情が高ぶったときに実際に役立つセルフケアや考え方の切り替え方法を3つ紹介します。 日常生活で無理なく取り入れられる方法から始めてみましょう。

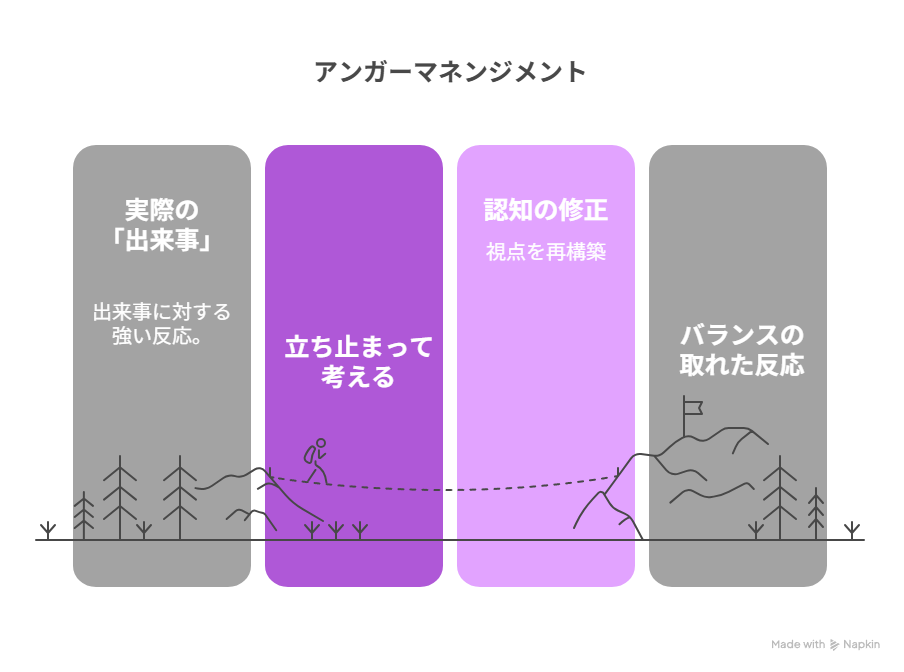

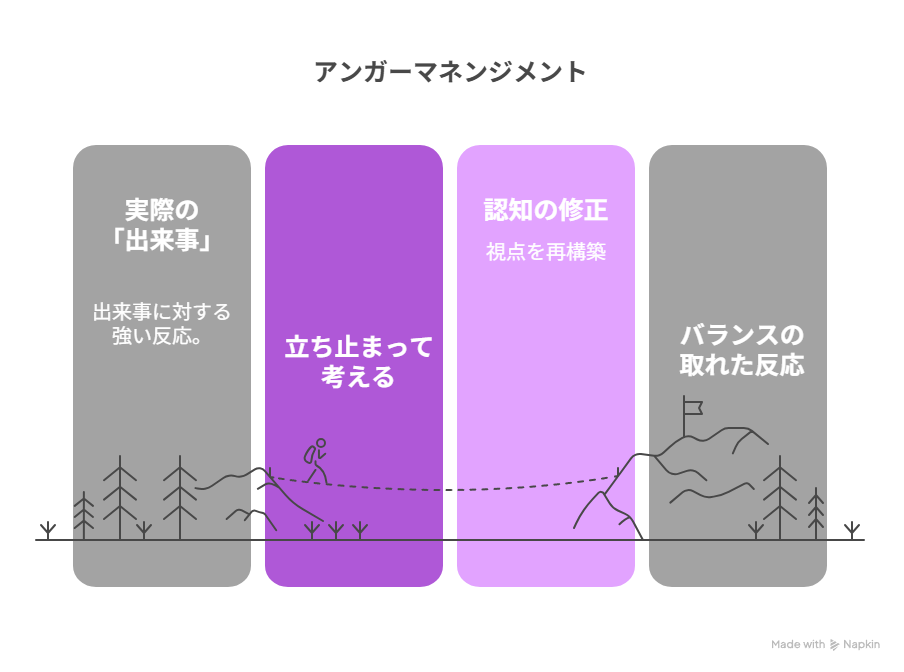

①アンガーマネジメントの基本と実践法

アンガーマネジメントとは、怒りの感情とうまく付き合うための心理トレーニングです。

「怒らないようにする」のではなく、「怒りが出たときにどう扱うか」を学ぶ実践的な手法として、近年注目されています。

方法は難しくありません。怒りを感じたとき、少し立ち止まって「怒る必要があるか」「今すぐ反応するべきか」を見極める習慣をつけるだけで、癇癪の爆発はかなり抑えられます。

怒りを「我慢」せず「選んで扱う」感覚を育てよう

怒りを我慢して押し込めると、かえって反動が大きくなります。

アンガーマネジメントで目指すのは、感情を抑えるのではなく、“どう表現するかを選べる自分になる”こと。

一瞬立ち止まって考える習慣をつけるだけで、人間関係の摩擦や自分自身へのダメージを減らすことができます。

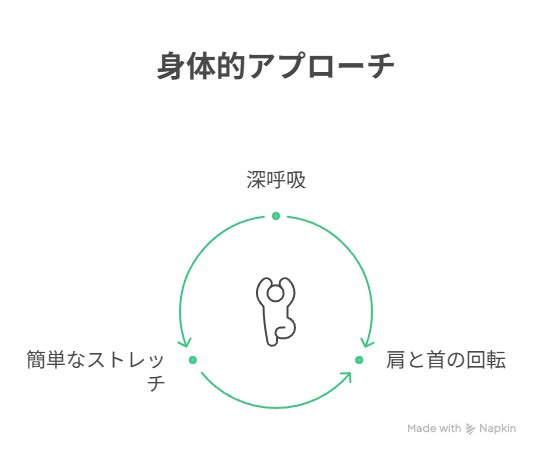

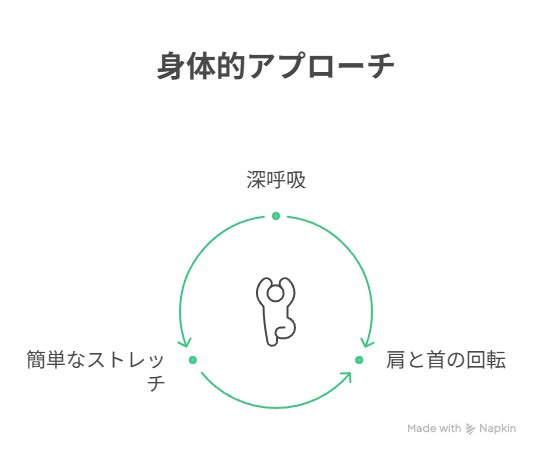

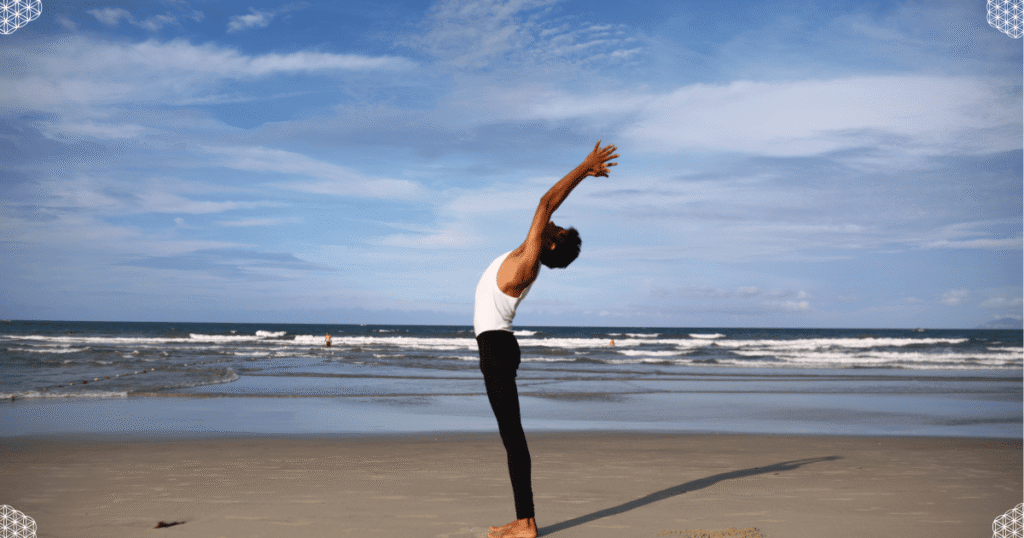

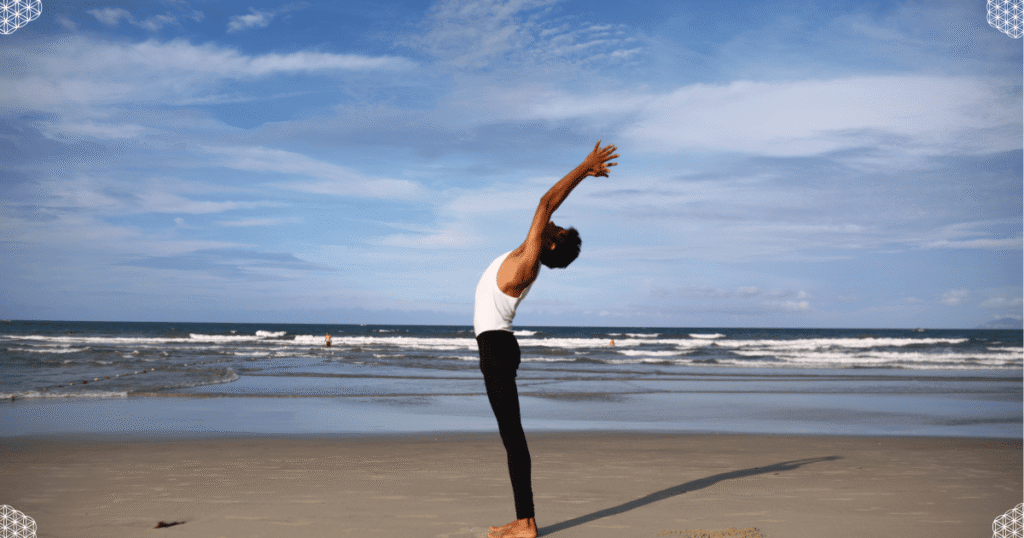

②深呼吸やストレッチでリラックスを図る

怒りや癇癪は、思考よりも先に“体の反応”として表れることがあります。 肩に力が入り、心拍が上がり、呼吸が浅くなる。そんなときに、まず体からリラックスさせることで、感情の嵐を静めやすくなります。

特におすすめなのが、「深呼吸」や「軽いストレッチ」。

・ゆっくり息を吸って、長く吐く深呼吸を3回繰り返す

・肩や首を回して、こわばりをほぐす

・背伸びや前屈など簡単なストレッチを行う

場所を選ばず、誰でもすぐ始められるのが大きなメリットです。 何かに反応しそうな場面で、ほんの数秒でも体をゆるめるだけで、怒りの強さがぐっと下がるのを感じられるでしょう。

身体から整えるアプローチは“即効性”がある

心が緊張しているとき、脳に「大丈夫」と伝える最も早い方法は、身体の状態を緩めることです。 思考を変えるのは時間がかかっても、呼吸や筋肉は今すぐ変えられます。

怒りの反応が出そうになったとき、まずは呼吸に意識を向ける——それだけでも「爆発」せずに済む場面が増えていくでしょう。

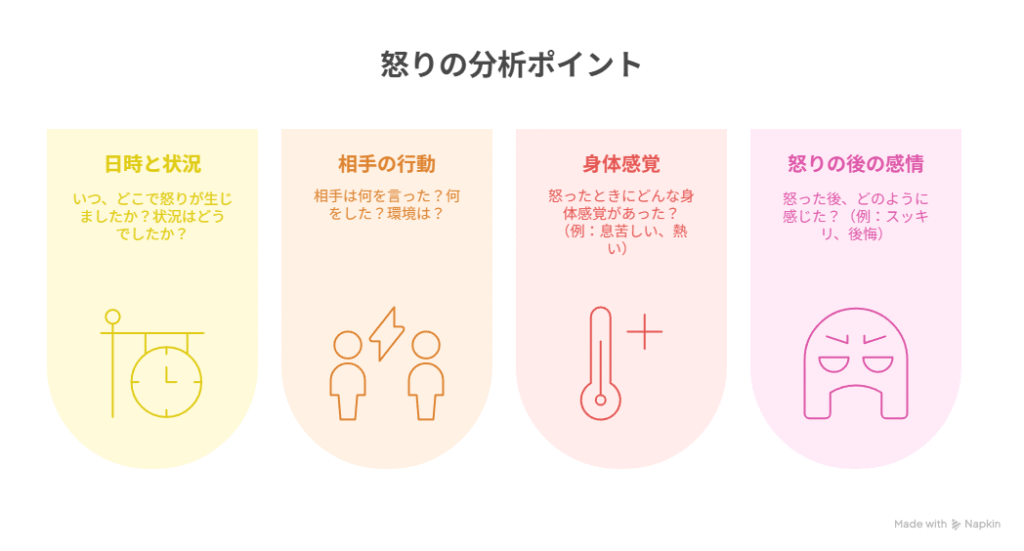

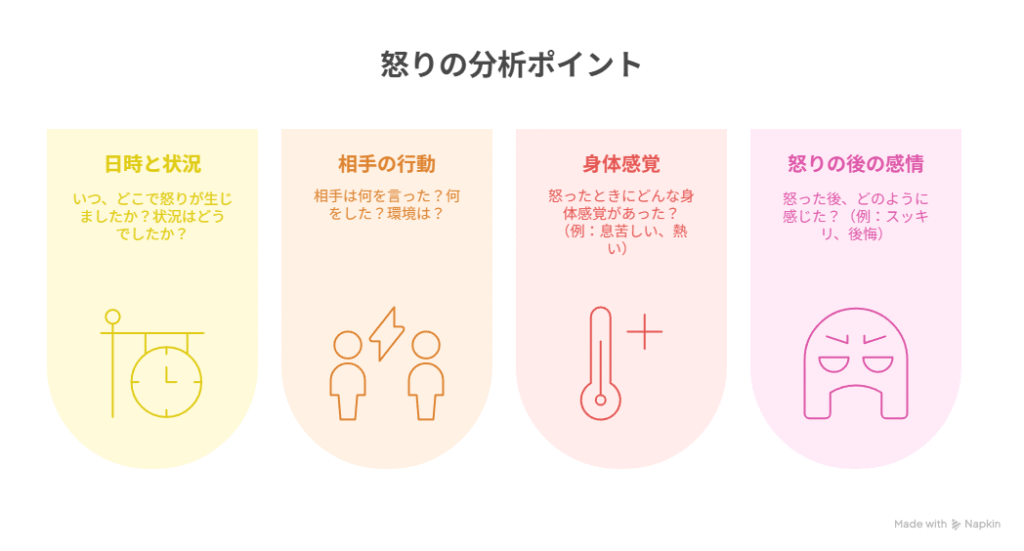

③怒りの記録をつけてパターンを把握する

「なぜあんなに怒ってしまったのか、自分でもわからない…」 そう感じることはありませんか?

怒りには「傾向」や「引き金」があることが多く、それを可視化するだけでも感情のコントロールは格段にしやすくなります。

方法はとてもシンプル。怒ったあとに、その場面を軽くメモするだけでOKです。

・怒りが起きた日時と状況

・相手の言動や環境の特徴

・怒ったときの身体感覚(息苦しい・熱いなど)

・怒ったあとにどう感じたか(スッキリ?後悔?)

時間、状況、誰といた、どんな言葉に反応したか、体の状態はどうだったか…。数を重ねるうちに、自分でも意外なパターンに気づくようになります。

自分の怒りを否定するのではなく、「理解する」ことが、私たち大人が癇癪とうまく付き合っていく第一歩になります。

カウンセリングで癇癪を改善する方法

「自分だけで頑張るのは限界かも…」そう思ったときこそ、専門家の力を借りるタイミングです。

カウンセリングは、怒りや癇癪に対して“我慢する方法”を教えるのではなく、“うまく扱うための考え方や練習”を一緒に進めていく場所です。

ここでは、実際にカウンセリングで行われる代表的なアプローチ「認知行動療法(CBT)」についてご紹介します。

認知行動療法による思考の修正

-visual-selection.png)

-visual-selection.png)

認知行動療法(CBT)は、「出来事 → 思考 → 感情」のつながりを丁寧に見直すことで、感情のコントロールを助ける方法です。

癇癪に悩む方の多くは、怒りの裏にある「自動思考」に気づいていないことが少なくありません。

「また失敗した=自分は無能だ」と瞬間的に思ってしまうと、それが怒りや自己嫌悪を引き起こします。

認知行動療法(CBT)では、「その考え方は本当に正しい?」「別の視点はない?」と問い直す練習を積み重ねていきます。

これは、訓練によって誰でも少しずつ身につけられるスキルです。

距離を取る練習が怒りを和らげる

怒りを完全に消すことはできません。 でも、「感情が出そうなときに少し距離を取る」ことは練習で身につきます。

たとえば、深呼吸してから言葉を選ぶ、場を離れて自分を落ち着かせる——それだけでも反応は大きく変わります。 こうした“間”をつくる力が、癇癪の爆発を予防し、人間関係の摩擦を減らしてくれます。

癇癪を持つ大人が受診を考えるべきタイミング

「自分でどうにかできる」「何とかなる」と思っているうちに、怒りが少しずつ生活や人間関係に影響を及ぼし始めている… そんなときは、専門家に相談するタイミングかもしれません。

ここで、受診を検討すべきサインやポイントについて整理しておきます。

受診のタイミング|怒りが日常生活に支障をきたす場合

怒りや癇癪が仕事や家庭、人間関係に影響していると感じたら、それは相談のサインです。

・怒り・癇癪が原因で仕事や家庭で関係が悪化している

・怒りの爆発のあと、強い後悔や落ち込みがある

・感情のコントロールが自分では難しいと感じる

「また言いすぎた…」「周囲に避けられているかも」と感じる場面が増えたとき。 または、怒りのあとにひどく自己嫌悪に陥る、何も手につかなくなるなどの状態が続く場合は要注意です。

受診は“弱さ”ではなく向き合うこと

精神科や心療内科に行くことに、まだハードルを感じている方もいるかもしれません。 でも、受診とは「壊れた自分を治す」ものではなく、「これから自分らしく生きるための調整」といえます。

状況に不適切なほど強い怒りを感じる、自分をコントロールできず苦しい——そう思ったときは、専門家に話してみましょう。

必要な知識と手助けを得られるだけでも、世界の見え方が変わることがあります。

正確に自分を知ることは、改善のためだけでなく、“安心して過ごすための土台”にもなります。 受診やカウンセリングは、その土台を一緒に整えていく作業でもあるのです。

まとめ:癇癪は性格ではなく、対処できる課題です

この記事では、癇癪の原因と背景、日常でできる対処法、カウンセリングや受診のタイミングについてお伝えしてきました。

当院では、癇癪や感情のコントロールに悩む方のご相談を日々お受けしています。

WAISなどの心理検査を通じて自分の特性を知ることや、カウンセリングによる思考の整理、必要に応じた医学的なサポートまで、安心して取り組んでいただける体制を整えています。

「一度誰かに話してみたい」「このままではしんどいかも…」

そんな気持ちが少しでも芽生えたなら、どうか、そのサインを見過ごさないでください。 私たちは、癇癪や怒りなど、自分の感情とうまく向き合っていきたいあなたを、支える場所でありたいと思っています。

【この記事の監修医】

今雪 宏崇

(精神科医・川口メンタルクリニック院長)

精神科専門医。地域のメンタルヘルス支援に携わる。

外来診療に加え、訪問診療にも注力し、通院が難しい方へのサポートも行っている。

▶ 詳しいプロフィールは 院長紹介ページ をご覧ください。