「家族以外に会いたくない」は病気?社会的バッテリーの限界と受診の境界線

人に会いたくないと感じるのは、一時的な「社会的バッテリー」の枯渇やHSPという気質、あるいはうつ病等のサインかもしれません 。

特に「家族以外とは話したくない」「涙が出るほど疲れた」という状態は、心が発する重要なSOSです 。

まずは自分の状態が「様子見」で良いのか、医師が引く境界線でチェックしましょう 。

最終更新日:2026年1月16日

「様子見」でいい人、「受診すべき人」の境界線

「人に会いたくない」という気持ちは、決して「甘え」ではなく、あなたの心が必死に送っている『休止信号』です。

しかし、その信号が「一時的な疲労」によるものなのか、それとも「心身の病気による警報」なのかを区別することが、次に取るべき行動を決める鍵となります。

医師の視点から、その判断基準を明確なチェックリストとともにお伝えします。

疲労・病気|あなたはどちら?チェックリストで判断する

以下の症状と状態をチェックしてみてください。

これは専門的な診断ではありませんが、あなたが「今、エネルギーを回復すべき状態」なのか「専門家の介入が必要な状態」なのかを知るための羅針盤になります。

| 状態 | 単なる疲労・一時的なSOS(様子見OK) | 病気のサイン・注意(受診推奨) |

| 症状の期間 | 1週間以内の一時的なもの | 2週間以上、症状が続いている |

| 休んだ場合 | 睡眠や趣味など、一人で休むと翌日には少し回復する | 週末に休んでも、症状が改善しない(むしろ月曜日に悪化する) |

| 興味・関心 | 好きなこと(趣味や推し活)には、まだ集中できる | 以前楽しめたことに、全く興味が湧かない(無気力感) |

| 身体症状 | 主に肩こりや頭痛など、肉体的な疲労が中心 | 強い不眠、食欲不振、動悸など、身体に具体的な不調が現れている |

| 感情の状態 | 「疲れたな」「今はそっとしておいてほしい」と状況に合った感情 | 強い悲観や自己否定感、急に涙が出るなど、感情のコントロールが難しい |

| 日常生活への影響 | 予定を断るなどで乗り切れる | 仕事や家事、学業に支障が出始め、遅刻や欠勤が増えた |

境界線を知るメリット:「甘え」だと自分を責める悪循環を断つ

このチェックリストで「注意(受診推奨)」に多く当てはまったとしても、落ち込む必要は全くありません。

むしろ、これは「自分を責める悪循環」から抜け出すチャンスです。

・単なる「疲労」であれば、罪悪感なく堂々と休むことができます。

・「注意」であれば、「努力不足ではなく、脳がSOSを出しているのだ」と納得し、専門家のサポートを得るという次の具体的な行動に移ることができます。

「会いたくない」という感情を「甘え」として押し殺し、無理に社会に合わせてしまうことは、うつ病や適応障害といった二次障害を引き起こす可能性もあります。

ここは一旦立ち止まるときかもしれません。

医師が教える「様子見」で治るサインとセルフケア

もし、さきほどのチェックリストで「一時的なSOS(様子見OK)」に当てはまったなら、あなたは病気ではない可能性が高いでしょう。

ただ、『心の社会的バッテリー』がゼロに近い状態です。

必要なのは「頑張り」ではなく、「効果的な休息」と「自律神経を整える環境調整」です。ここでは、心のバッテリーを効率よく充電し、症状の悪化を防ぐための具体的なステップを解説します。

一時的な「社会的エネルギー切れ」の仕組みと原因

「会いたくない」という感情の背景には、心と脳の仕組みが関係しています。

・過度なストレス・疲労

毎日情報処理や対人関係にエネルギーを使いすぎることで、心の余裕がなくなり、人との交流が負担になります。

・社会的バッテリー切れ

内向性やHSP(非常に敏感な気質)がある方は、特に外部の情報量が多くて疲れやすく、回復のために一人の時間を必要とします。

・自己防衛反応

過去に人間関係で傷ついた経験があると、「また傷つくことを恐れて」、人との接触を避ける防衛本能が働きます。

・ネガティブな感情の隠

落ち込んでいる姿や弱い部分を他人に見られたくないという心理も、人に会いたくない理由の一つです。

この状態は「甘え」ではなく、心を守るための自然な反応であり、適切な休息で回復することが可能です。

【すぐできる】心を落ち着かせるセルフケアと生活リズムの整え方

休息は「ただ寝る」だけでは不十分です。脳が回復するためには、「質の高いひとり時間」と「環境の調整」が必要です。

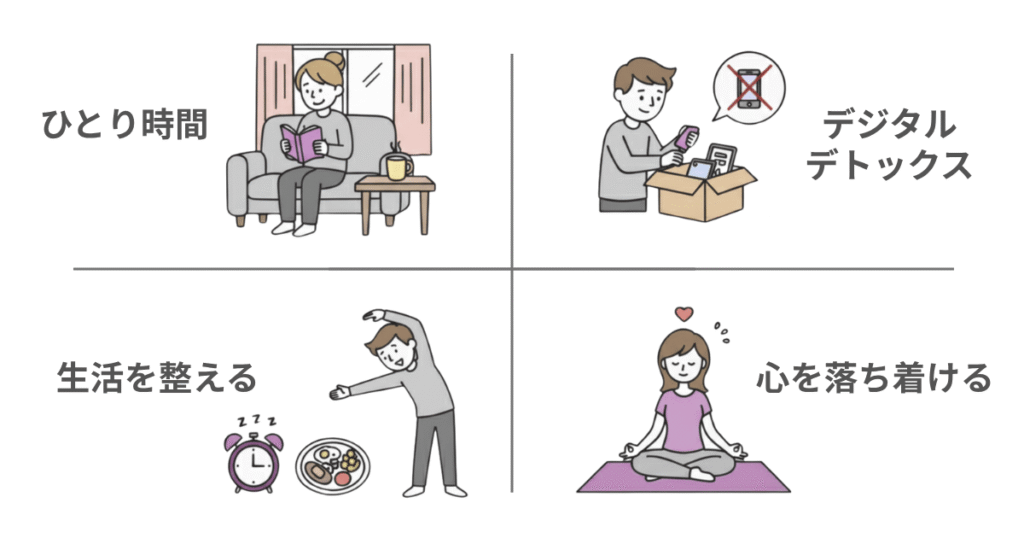

ひとり時間をとる(安心して休む)

無理に会おうとせず、自宅で好きなことをしたり、ボーッとしたりする時間を確保します。「会いたい気持ちが自然に戻ってくる」まで、自分を許してあげましょう。

SNSを控える(デジタルデトックス)

情報を遮断し、外部からの刺激を減らします。他人のキラキラした投稿を見て自己否定感が強まるのを防ぐ目的もあります。

生活を整える(睡眠・食事・運動)

睡眠不足や偏った食生活は心を不安定にします。特に太陽の光を浴びる軽い運動は、セロトニン(幸福物質)の分泌を促し、症状の改善に役立ちます。

心を落ち着ける(マインドフルネス・リラクセーション)

呼吸法や軽い瞑想などで、「今ここ」に意識を集中させる練習は、反芻思考(ぐるぐる思考)の改善にも有効です。

「休んでいるはずなのに…」回復が進まない時に確認したいこと

セルフケアを1〜2週間試していても、以下の症状が続く場合は「単なる疲労」から「専門的な治療が必要な状態」へ移行しているサインかもしれません。

2週間以上続く

「人に会いたくない」「家から出たくない」という気持ちが2週間以上続き、改善の兆しが見えない場合。

日常生活への支障

仕事、家事、学業などに支障が出始め、以前のように日常生活に戻れない場合。

身体症状の出現

強い無気力や不安、強い不眠、食欲不振、動悸、頭痛など、身体に明らかな不調が現れた場合。

このような状態が続く場合は、心療内科や精神科の受診を検討しましょう。

いますぐ受診」の判断基準|病気のサインと悪化のメカニズム

チェックリストで「注意(受診推奨)」に当てはまった方、またはセルフケアを試しても回復が見られない方は、あなたの脳と体がSOSの警報音を鳴らしている状態です。

これは「単なる疲労」の範疇を超え、専門的な治療が必要な「病気のサイン」として捉える目安となります。

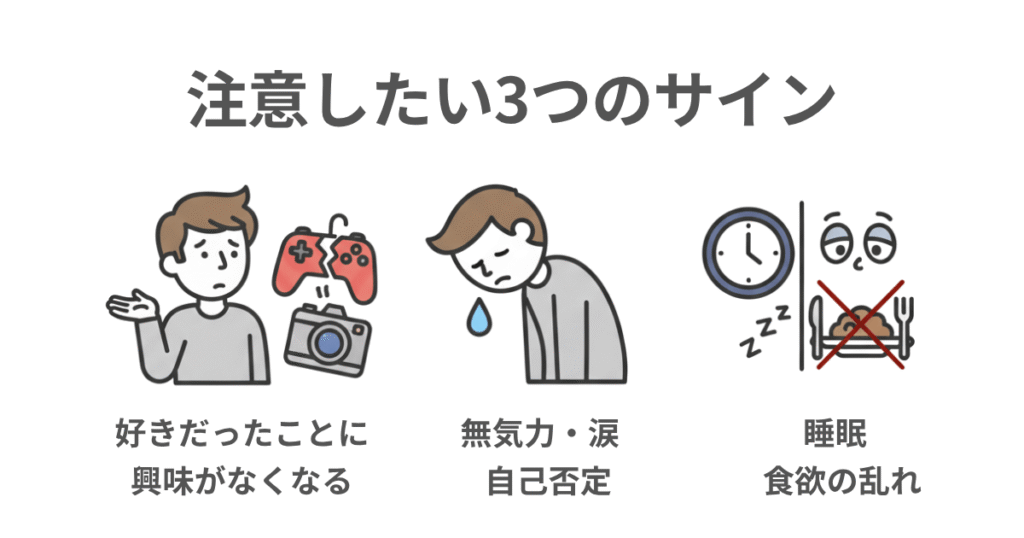

「会いたくない」が続くときに注意したい3つの病的なサイン

以前楽しめたことに興味がなくなる、無気力感や涙もろさ、自己否定感が強まる、睡眠・食欲の乱れなど身体症状が現れる、といった状態が長期間続く場合は、脳の疲労が蓄積し、感情や意欲を司る機能が低下しているかもしれません。

特に以下の3つのサインは、専門家の介入が必要な状態である可能性が高いことを示しています。

感情の平坦化(以前楽しめたことに興味がなくなる):

- 喜びや楽しみ、意欲といった感情が薄れ、何をしても心が動かない「無関心」な状態が続きます。これは、脳の報酬系の機能が低下しているサインです。

自己否定と無力感(無気力感や涙もろさ、自己否定感が強まる):

- 「自分が悪い」「自分には価値がない」という自己否定的な考えが頭から離れず、自分を責めることでさらに精神的なエネルギーを消耗します。

身体症状の出現(睡眠・食欲の乱れなど身体症状が現れる):

- 精神的な不調が自律神経やホルモンバランスを乱し、不眠、過眠、食欲不振、動悸、頭痛など、身体に具体的な不調となって現れます。

身体症状が現れたら要注意:脳の疲労が身体に及ぼす影響

精神的なストレスや疲労は、自律神経のバランスを崩します。

その結果、心と体の状態は以下のような悪循環に陥ります。

ストレスホルモン(コルチゾールなど)の過剰分泌

身体が常に戦闘モード(交感神経優位)になる

不眠、動悸、頭痛、胃腸の不調

「また発作が起きるのでは」「この不調はいつまで続く」という不安が、さらにストレスとなり、脳を疲弊させる(ステップ1に戻るループ)

身体に不調が出始めたら、それは「心のSOS」が「身体的な警報」に変わったサインであり、より回復に時間がかかる状態になっているかもしれません。

人に会いたくない気持ちと関係しやすい主な病気

「人に会いたくない」という症状が、専門的な治療が必要な状態にまで進行した場合、主に以下の病気が関係している可能性があります。

| 要因/病名 | 主な症状と特徴 |

| うつ病 | 強い抑うつ気分、意欲・興味の低下、睡眠障害、強い無気力感が継続。日常生活に大きな支障をきたす。 |

|---|---|

| 適応障害 | 特定のストレス要因(職場、人間関係など)がきっかけ。その環境から離れると症状が改善しやすい。 |

| 社交不安障害 | 人前での発言や評価への強い恐怖。不安を避けるために人に会うことを避ける。 |

| 不安障害全般 (全般性不安障害など) | 漠然とした不安や心配がコントロールできず、常に緊張状態。心身が疲弊し、人との交流を避ける。 |

| 身体の病気・ ホルモン変化 | 貧血、甲状腺の異常、更年期障害など。だるさや意欲低下を伴い、結果として人に会いたくない気持ちにつながる。 |

これらの病気は、専門的な診断と治療、環境調整によって改善が期待できます。

「病気かもしれない」と不安になるのではなく、「専門家の力を借りて治せる状態だ」と前向きに捉えることが大切です。

【状況別】「会いたくない」ときの具体的な工夫と伝え方

人に会いたくない気持ちが強くなると、「このままだと、仕事や大切な関係が壊れてしまうのではないか」と不安になるかもしれません。

しかし、これは関係を壊すためではなく、自分を守るための、一時的な『防衛運転』です。

環境や相手に合わせた伝え方や工夫を知っておくと、不要な摩擦を減らし、安心して充電期間を過ごせるようになります。

職場:業務に集中できる環境づくりと「理解してもらう」伝え方

職場で無理をしてしまうと、症状がぶり返す原因になりかねません。

しかし、「わがまま」ではなく「パフォーマンス維持のため」という視点で工夫を伝えれば、理解を得やすくなります。

・周囲の刺激を減らす

騒音や視界の動きに敏感な場合は、イヤーマフやノイズキャンセリングイヤホンの使用、席の配置換え(壁際など)を相談してみましょう。

・情報の整理

複数の指示を一度に受けるマルチタスクは脳を疲弊させます。メールやチャットなど、**「文章で指示をしてもらう」**方法に切り替えてもらうようお願いしてみましょう。

「苦手なので…」ではなく、

疲労でミスが増えないよう、午後は〇〇に集中させていただけませんか

と、自分の能力を最大限に発揮するための工夫として伝えると、プロ意識が高いと評価されやすくなります。

・休憩時間や昼食時など、グループでの交流を無理に優先しないことも大切です。

家族・恋人:不安を伝えて「心の距離感」を調整する3つの工夫

家族や恋人は、一番身近な存在だからこそ、「言わなくてもわかってくれるだろう」と期待してしまい、衝突が起きやすくなります。

曖昧な期待を手放し、正確に現状を伝えることが、関係を維持するための最大の工夫です。

①感情ではなく「状態」を伝える

「もう会いたくない」ではなく、

今は心のエネルギーが底をついている状態なので、回復のために〇時間だけ一人にさせてほしいな

と伝えます。感情的な言葉を避け、事実ベースで話しましょう。

②物理的な距離と時間を決める

「今日はリビングには行かず、自室で過ごすね」「夕食は一緒だけど、それ以外は干渉しないでほしい」など、具体的なルールを共有します。

ルールがあることで、相手も「いつまで待てばいいか」が分かり、不安が減ります。

③感謝を忘れない

そっとしておいてくれてありがとう。理解してくれて感謝している

ねぎらいの言葉を必ず伝えることで、相手は「支えている意味があった」と感じ、関係は良好に保たれます。

友人・知人:無理せず距離感を調整する

友人との関係は、無理なく「フェードアウト」できる、最も調整しやすい領域です。

・具体的な理由をつけすぎない

「体調が不安定なので、しばらくは連絡を控えるね」「今は少し充電期間が欲しい」など、簡潔に、自分の状態を伝えるだけで十分です。

・返信のプレッシャーを減らす

連絡のやり取りを続けることが負担な場合は、「返信はすぐにはできないけど、メッセージは読んでいるよ」と先に伝えておきましょう。

・「また必ず会う」という希望を残す

「また会いたくなったら、私から連絡するね」と、関係を完全に断つのではないことを伝えておくことで、相手も安心して待つことができます。

一人で抱え込まないために。専門家を「あなたのチーム」に迎える方法

これまで、ご自身で対処できること、そして注意すべきサインについて解説してきました。あなたの症状が続くとき、それは「一人で解決できる問題」から「専門的なサポートが必要な状態」に変わったサインかもしれません。

ご自身を責めず、経験と知識を持つ専門家を「あなたの回復チーム」の一員として迎え入れることを考えてみましょう。

専門家に相談を検討したい最終的な目安

「まだ頑張れる」と無理を重ねるよりも、客観的な視点で自分の状態を知ることが、回復への近道です。

以下の状態が続く場合は、医療の力を借りるタイミングです。

・2週間以上続く状態

人に会いたくない気持ちが2週間以上続き、セルフケアを試みても改善の兆しが見えない。

・日常生活への支障

強い無気力感や不安によって、仕事や家事、学業などの日常生活に戻れない状態が続いている。

・身体の異変

睡眠や食欲の乱れ、動悸や頭痛など、身体的なSOSが強く現れている。

専門家に相談する最大のメリット:「努力不足」からの解放

専門家の力を借りることは、決して「負け」ではありません。

・「努力不足」という鎖からの解放

症状が脳の特性や機能の乱れから来ていることを専門用語で理解できるため、「自分の努力が足りないせいだ」と自分を責める必要がなくなります。

・最適な対処法の獲得

あなたの「状態」に合わせた最も効率的で無駄のない対処法や治療方針を一緒に立てることができます。

相談のハードルを下げる:「この程度で」と遠慮しないで

「軽い症状でも行っていいですか?」という質問が多いですが、「このくらいのことでいいのかな」と遠慮する必要はありません。

悩みが小さいうちに相談することは、症状の悪化を防ぐ賢い自己防衛です。

まとめ|「人に会いたくない」は心のサイン。安心できる未来につなげよう

「人に会いたくない」という感情は、決してあなたの「わがまま」や「甘え」ではなく、オーバーヒートしたあなたの心と体が送っている、切実な『休止信号』です。

家族以外の人に会いたくないと感じるときは、以下の3つを心に留めておいてください。

・自分を責めるのをやめる

この状態は頑張りすぎた結果であり、あなたの努力不足ではありません 。

・「休む」を最優先にする

社会的バッテリーが空っぽなときは、まずルールを決めて一人になり、心と体のエネルギーを充電してください。

・希望を持つ

もし今の苦しみが「病的なサイン」であったとしても、適切なケアを受けることで改善・回復できます。

助けを求めることは弱さではなく、回復への第一歩です。

もし、この記事を読み終えてもなお、孤独感や無力感が続くようでしたら、「ひとりで戦う」のをやめて、「専門家というチームメイト」を迎え入れることを検討してみてください。

当院でも、様々なご相談を受け付けています。一緒に、最適な対処法を一緒に見つけましょう。

この記事の監修医

今雪 宏崇(精神科医・川口メンタルクリニック院長)

精神科専門医。地域のメンタルヘルス支援に携わる。外来診療に加え、訪問診療にも注力し、通院が難しい方へのサポートも行っている。

▶ 詳しいプロフィールは 院長紹介ページ をご覧ください。

【免責事項】

本記事は医療機関による情報提供を目的としており、個別の診断・治療を代行するものではありません。ご自身の症状については、必ず医師・医療機関にご相談ください。