パニック障害 治るきっかけ|治った兆し5つと寛解の目安

パニック障害について、「治るきっかけが知りたい」「この状態はいつまで続くの?」と感じている方へ。

この記事では、パニック障害が治るきっかけや治ったと感じられる目安、回復までの一般的な期間について整理し、安心して治療を続けるための視点をお伝えします。

・薬の効き始めサインを合図に、行動を小さく広げる

・「避けずに試す」認知行動療法のミニ練習を続ける

・少し息が上がる運動を定期的に(無理はしない)

・高たんぱく+カフェイン調整など、体調がぶれにくい食事を意識する

・症状を「一時的なもの」と受け容れる(“開き直り”の視点)

※胸痛・強い動悸の持続・失神などは救急も検討(再発・受診の目安は本文に記載)

症状・診断・治療の基本はこちらで解説しています。

パニック障害は「寛解」を目指せます(治療の目安と期間)

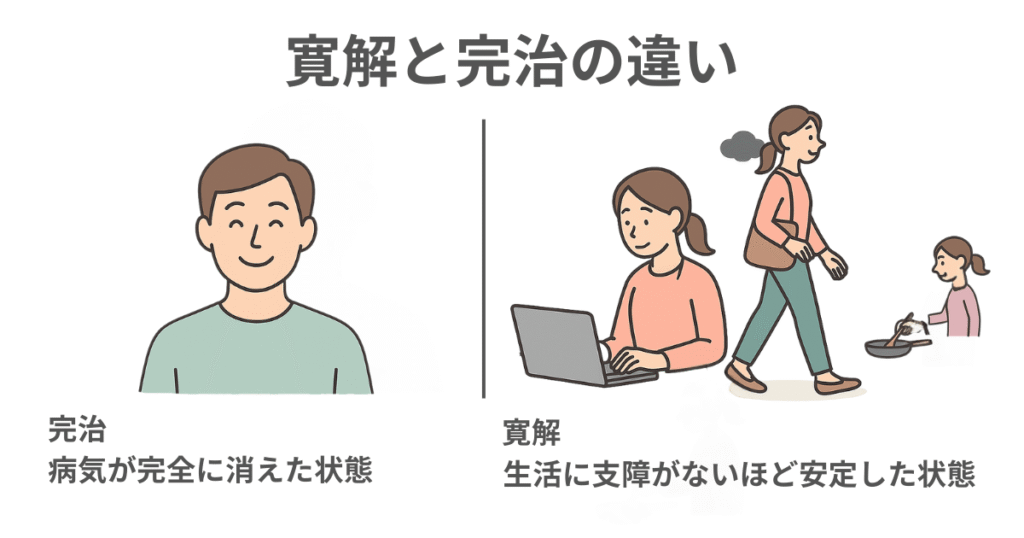

パニック障害は「完治」というより「寛解」を目指す病気です。

発作がほとんど起きず、予期不安や回避行動が小さくなれば、生活の質は十分に取り戻せます。

・「寛解」と「完治」の違いを最初に整理

・診断基準(DSM-5)と治療のゴール

・自然に良くなる?回復までの目安

発作がほとんど起きず、予期不安や回避が日常の支障にならない状態=寛解を現実的なゴールにしましょう。数か月〜数年でここに近づく方も多くいらっしゃいます(個人差あり)。

この章では「寛解」と「完治」の違い、診断基準の考え方、回復までの一般的な目安をやさしく整理します。

「寛解」と「完治」の違いを最初に整理

「寛解」は生活に大きな支障がない状態を指します。再発の可能性がゼロではありませんが、安心して日常を送れることを大切にします。

一方で「完治」という言葉は、医学的には慎重に扱われます。精神疾患には再発リスクがあるため、「もう絶対に起きない」と断言することが難しいからです。

ですから、「完治」にこだわりすぎず、どのくらい生活を取り戻せているかを目安にしましょう。学校や仕事、家庭生活などの日常を支障なく送れることが実質的な回復といえます。

パニック障害 診断基準(DSM-5)と治療の目標

診断基準を満たさない状態に近づけるのが目標です。

DSM-5では「予期しない発作が繰り返し起こる」「1か月以上の不安や回避」が診断のポイント。

治療の目標は、この基準を満たさない状態に近づけることです。

つまり、「発作や不安が生活の大きな妨げにならない段階まで回復し、安定した日常を送れること」が目標になります。

これが「寛解」という考え方であり、医療現場では現実的かつ重要な到達点とされています。

パニック障害は自然に良くなる?回復までの目安

「待つだけ」で良くなることはまれです。

医療+行動+生活の組み合わせで回復が早まることがわかっています。

発作や不安は一時的に落ち着くこともありますが、適切な治療や生活の工夫をしないままでは、再発や悪化につながる可能性も。

一方、薬物療法や認知行動療法、生活習慣の改善を組み合わせることで、半年から数年の期間で寛解に至る方も少なくありません。

もちろん個人差が非常に大きく、症状の強さや環境、治療の取り組み方によって幅があります。

大切なのは自然に治るのを待つのではなく、早めに適切なサポートを受けることです。

そうすることで回復までの道のりが短くなり、生活を取り戻しやすくなります。

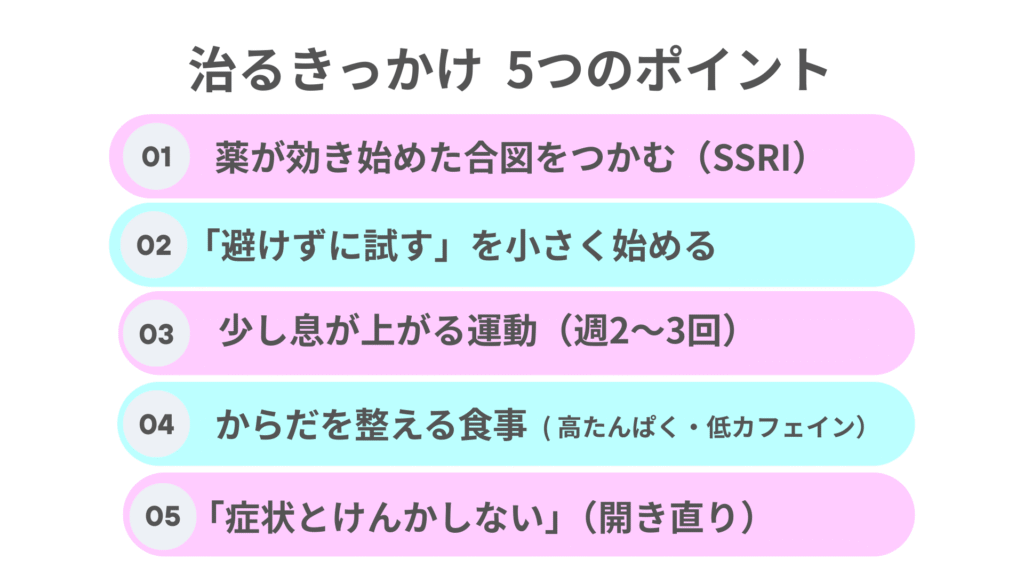

行動でつくる「治るきっかけ」—大切な5つのポイント

治るきっかけは「少し楽な日に小さく試す」ことの積み重ねです。

ここでは、実際に「良くなるきっかけ」として多くの方に共通する5つの行動を紹介します。

どれも特別なことではなく、少しずつ生活に取り入れられるものばかり。

ご本人だけでなく、ご家族が支えるときの参考にもなります。

①薬が効き始めた合図をつかむ(SSRI)

「発作が減ってきた」「外出が少し楽」などの小さな変化が合図です。その日に小さく行動を広げましょう。

SSRI(抗うつ薬の一種)は効果が出るまでに数週間かかることがあります。

「効かない」と自己判断でやめてしまうと、症状がぶり返すことも。

大切なのは、主治医と相談しながら「効き始めのサイン」を確認し、無理のない範囲で行動を少しずつ広げることです。

たとえば「電車に乗るのが怖くなくなった」「買い物に行っても強い不安が出なかった」などは、次の一歩を踏み出す合図になります。

小さな成功体験をメモし、薬の効果を“きっかけ”に変えていきましょう。

②「避けずに試す」を小さく始める(認知行動療法の練習)

パニック障害では「また発作が来るかも」という予期不安から、電車や会議などを避けてしまうことがよくあります。

避けると一時的には安心できますが、「できない」という思い込みが強まり、回復を遅らせてしまいます。

そこで役立つのが、認知行動療法に基づいた「小さなチャレンジ」です。

例

・1駅だけ電車に乗る

・レジに並ぶだけで帰る

・エレベーターを1階分だけ利用してみる

・人の少ない時間帯に外出してみる

・短時間だけ、会議やプライベートの集まりに参加してみる

できそうにないと感じたら、無理せず「今日は中断」と早めに切り上げましょう。

①取り組む行動を1つだけ決める

②時間・距離・同行者・やめる合図を先に設定する

③終わったら「できたこと」を1行メモする

この積み重ねが「自分はできる」という感覚につながり、回復を後押しします。

③少し息が上がる運動を続けてみる(週2〜3回)

体を動かすことも、回復を助ける大事な要素です。

目安は「会話はできるけれど少し息が弾む程度の運動」。

20〜30分の歩行を週2〜3回以上が理想ですが、無理をする必要はありません。

「駅まで歩く」「エレベーターではなく階段を使う」といった小さな工夫からでOKです。

負担のない範囲で継続することで、気分の安定や睡眠の質改善につながり、徐々に発作に振り回されにくい身体の土台ができます。

④からだを整える食事を意識する(高たんぱく+カフェイン調整)

パニック障害において、からだを整える食事のポイントは「たんぱく質を増やす」「カフェインとアルコールを減らす」ことです。

たんぱく質は神経を安定させるセロトニンの材料になり、心身が整いやすくなります。

肉・魚・卵・大豆製品を毎食1品以上摂ることを意識すると効果的。

逆に、カフェインやアルコールは不安や動悸を悪化させやすく、特に空腹時のカフェインは要注意です。

小さな工夫でも体調は安定しやすくなり、回復の後押しになります。

⑤「症状とけんかしない」気持ちの持ち方(いわゆる“開き直り”)

パニック発作は無理に抑えようとせず、「一時的なもの」と受け止める姿勢が有効です。

「どうにか抑えなきゃ」「発作がこないようにしなきゃ」と思うと緊張が強まり、不安のループに入りやすくなります。

そこで役立つのが「開き直り」に近い考え方です。

これは投げやりではなく、「発作は命に関わらない一時的な反応だから大丈夫」と捉えることです。

「来るなら来てもいい」と心で受け容れるだけでも、身体の緊張が和らぐことがあります。

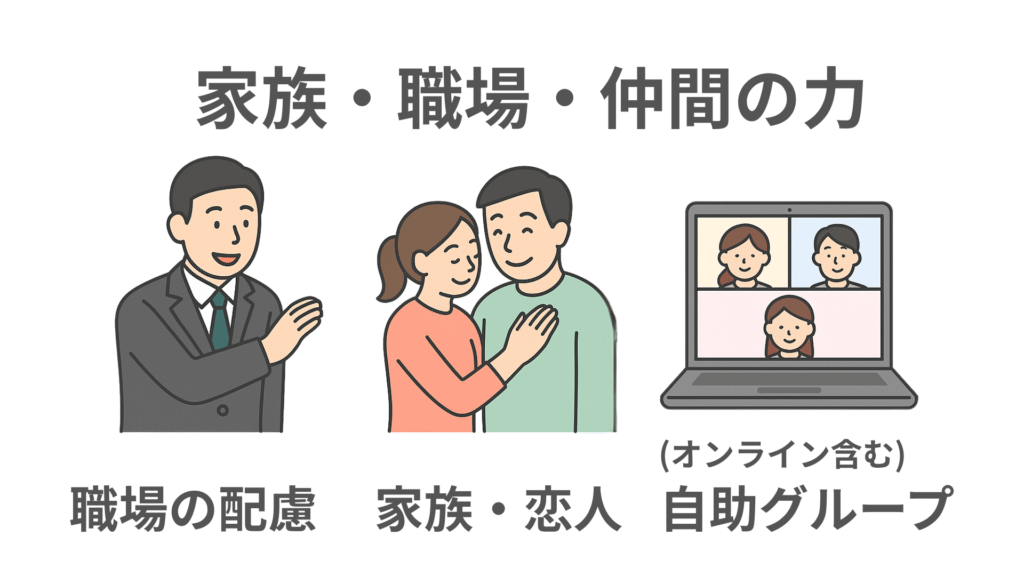

支えがあると回復はラクになります(家族・職場・自助グループ)

一人で抱え込まないだけで、回復はぐっと進みます。家族・職場・仲間の力を借りましょう。

・家族への頼み方(2行テンプレ)

・職場でお願いしてよいこと

・安心できる場の見つけ方(自助グループ)

家族への頼み方(2行テンプレ)

回復のために家族へ協力をお願いするときは、長い説明よりも短く具体的な言葉が効果的。

職場でお願いしてよいこと

「体調が悪いときに静かに休める場所」「会議を中座できる合図」など、安心して働ける小さな配慮を共有しましょう。

上司や人事に医師の診断書・意見書を添えるとスムーズです。

特別扱いではなく 「少しの工夫」という伝え方が安心です。孤立感が下がり、対処のヒントが増えるためです。

安心できる場の見つけ方(自助グループ)

自治体の窓口で紹介を受けるのが安全ですが、地域によっては自助グループが少ないこともあります。

その場合は、オンラインの交流会や保健所の相談窓口なども選択肢になります。

安心できる場の目安は「参加や退会が自由」「話を否定しない」「活動内容が透明である」こと。

合わなければ無理に続けなくても構いません。

自分にとって負担にならない“居場所”をひとつ持つことが大切です。

再発の「きっかけ」に早めに気づくには

・小さなサインのチェックリスト

・迷ったときの受診の目安

・できれば避けたいこと(自己判断の断薬・カフェイン過多 など)

パニック障害は、いったん落ち着いても再発することがあります。

多くの場合、兆しとなる小さなサインが先に表れます。

早めに気づいて対応すれば、再発を防いだり悪化を避けたりすることが可能です。

この章では、よく見られるサインや受診の目安、避けたい行動について整理します。

小さなサインのチェックリスト

再発防止には、小さなサインに気づくことが大切です。

下のチェックに2つ以上当てはまったら、早めに主治医に相談しましょう。

・ 不安が前より強くなった

・電車・バス・特定の場所などをまた避けたくなる

・動悸や息苦しさに過敏になっている

・「また来るかも」と考える時間が増えた

・気分が沈み、自分を責めがち

※チェックは診断ではありません。あくまでもご自身の症状を把握する目安としてご活用ください。

迷ったときの受診の目安

「こんな程度で相談していいのかな」と思うことでも問題ありません。生活に影響が出てきたら受診を。

・「仕事や学校に行けない」「外出をためらう」「不安で眠れない」などは相談の合図。

・胸痛・強い動悸の持続・失神などは、救急での受診も検討。

早めの受診は再発を防ぐきっかけにもなり、安心して治療を続ける支えになります。

悪化しやすいっきっかけ(避けたい行動・環境)

以下は、誰にでも起こりうる「引き金」です。悪化しやすいきっかけを先に知っておくと安心です。

辞めるより、まずは減らす、置き換えることから。

・睡眠不足・過密スケジュール→予定は詰め込みすぎない。休むことも「予定」(余白3割)。

・カフェイン・アルコールの摂りすぎ→午後はデカフェ☕、寝酒は水や白湯に。

・自己判断の断薬・減薬→必ず主治医と相談して段階的に!

・安全確保行動にこだわりすぎ→行動範囲が狭まったら「なしで30秒」=逃げずに一瞬試してみる。

・無音・空腹などの刺激→BGMや軽食(素焼きナッツ、チーズ他)を持ち歩くなど、自分に合う微調整を。

こうした小さな工夫が安心につながります。

よくある質問(さっと読めます)

気になるところだけ読んでも理解できる短い答えです。迷ったら受診して相談してくださいね。

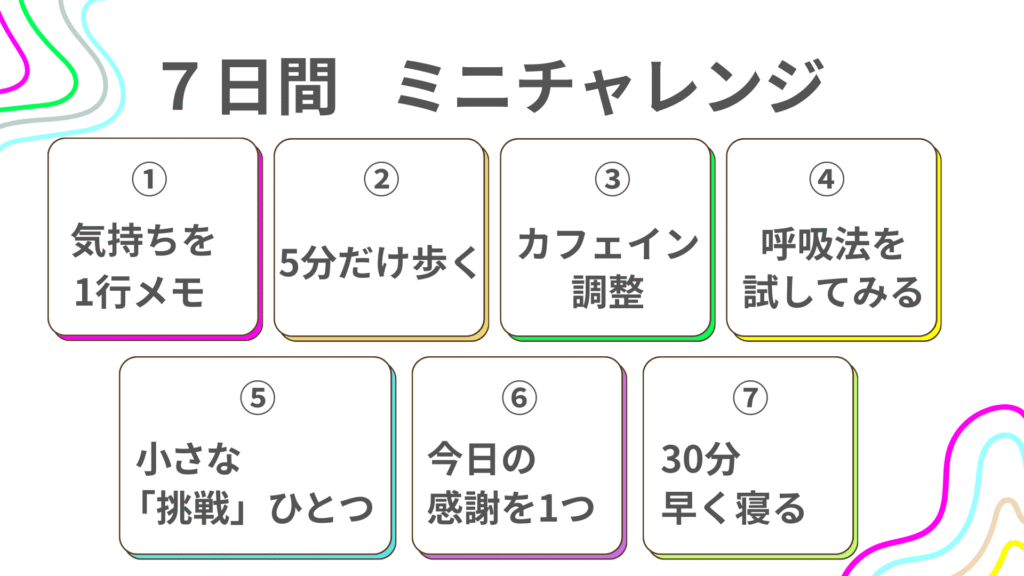

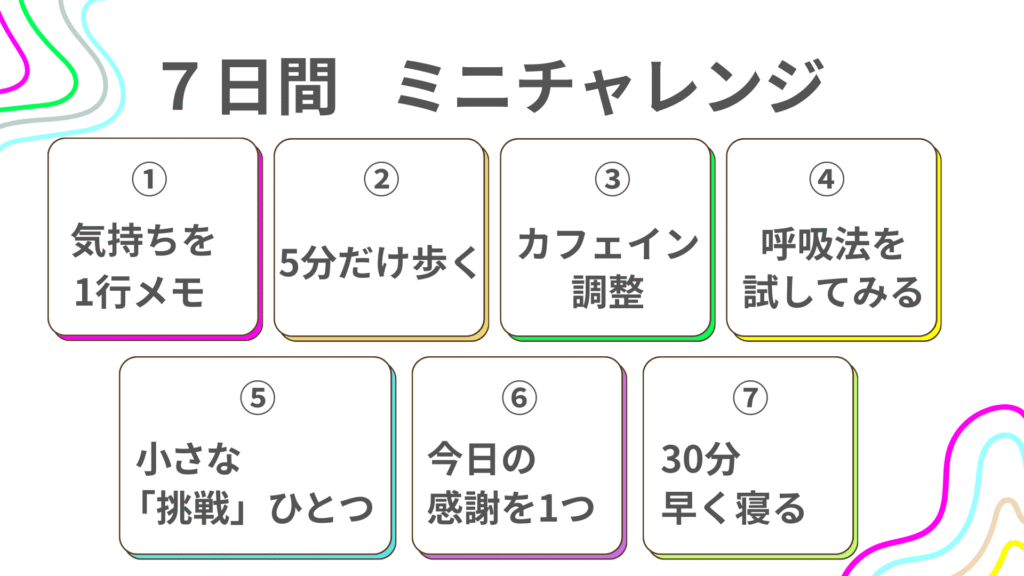

まとめ—今日からの「7日間ミニチャレンジ」

まずはここまでのおさらいをしましょう。

・目標は寛解。期間は個人差が大きく、あくまで目安として捉える。

・医療+行動+生活の三本柱で整える。

・早めに再発のサインを捉え、計画的に調整します。

1週間で試す小さな一歩(例:1日1行メモ/5分歩く/など)

回復は「小さな積み重ね」が大切です。

いきなり大きな変化を目指す必要はなく、1日1つで十分です。できたら◎、難しければ仕切り直し。

無理は禁物、気楽に取り組んでいきましょう。

(参考)

1日目:気持ちを1行メモ

2日目:5分だけ歩く

3日目:コーヒー₍カフェイン)を1杯減らす

4日目:ゆっくり長く吐く呼吸を3分

5日目:「避けていた行動を小さく試す」を1つ

6日目:今日の「感謝」を1つ書く

7日目:就寝を30分早めてみる

こうした小さな積み重ねは、すぐに大きな変化をもたらさなくても「不安に振り回されない感覚」を少しずつ取り戻すきっかけになります。

パニック障害の回復は、特別な一歩よりも「小さな行動の積み重ね」です。

完璧を目指さなくても大丈夫。気づいたことから取り入れて、自分のペースで続けてみてください。

もし「一人では難しい」と感じたときには、当院でのサポートも可能です。

安心できる環境で、あなたに合った回復方法を、一緒に考えていきましょう。

参考文献

・厚生労働省 こころの情報サイト「パニック障害」

・日本うつ病学会「不安症治療ガイドライン」

・国立精神・神経医療研究センター(NCNP)こころの情報サイト

・MSDマニュアル(日本語版・専門家向け)

【免責事項】

本記事は医療機関による情報提供を目的としており、個別の診断・治療を代行するものではありません。

ご自身の症状については、必ず医師・医療機関にご相談ください。

【この記事の監修医】

今雪 宏崇

(精神科医・川口メンタルクリニック院長)

精神科専門医。地域のメンタルヘルス支援に携わる。

外来診療に加え、訪問診療にも注力し、通院が難しい方へのサポートも行っている。

▶ 詳しいプロフィールは 院長紹介ページ をご覧ください。

最終更新日

2025/9/11

変更:タイトル、メタ更新。