【完全版】パニック障害の人に言ってはいけない言葉と「言い換え」集|職場・家族・恋人の接し方

パニック障害の方に言ってはいけない言葉は、症状を悪化させたり関係を傷つけることがあります。

本記事ではNGワードの理由と、すぐ使える言い換えテンプレを医師監修で解説。家族・恋人・職場など関係別、発作時の声かけまで具体例でまとめました。

まずは結論を。

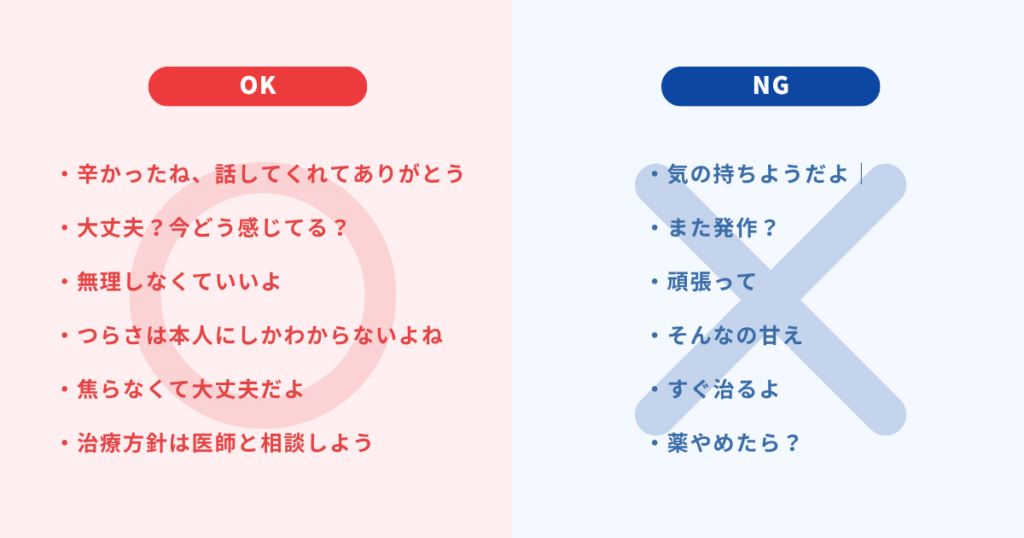

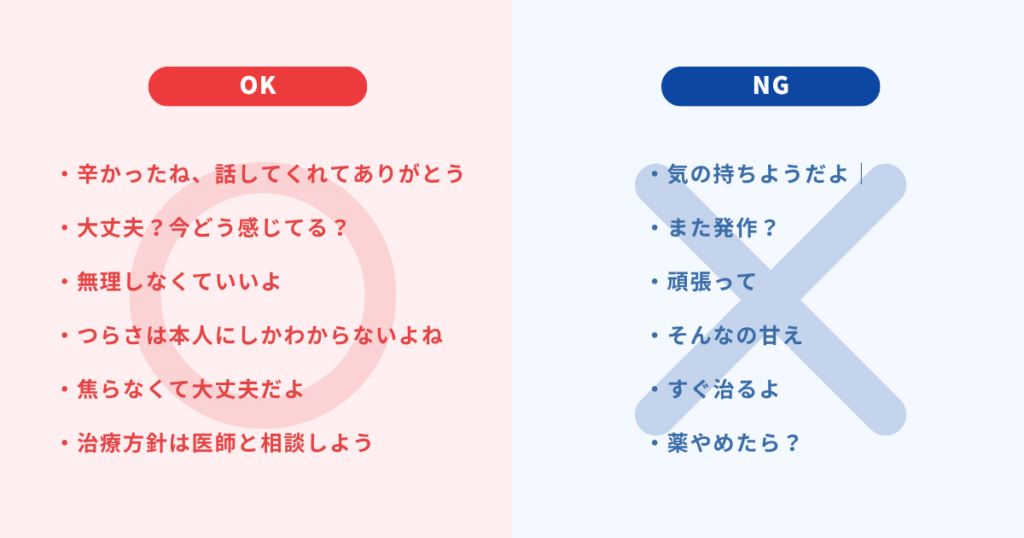

NG(言ってはいけない言葉)

気の持ちよう/また?/頑張って/甘えてる/普通はできる

OK

・辛かったね

・無理しないでいいよ

・焦らなくて大丈夫

・今、どうしたい?

・話すより、そばにいるね

※迷ったら「否定しない・責めない。」

発作時の4ステップ

①安心「ここにいるよ」→②確認(「どうしたい?」)→③選択「外/席/水」→④合意「じゃあ◯◯。合図で中断」

・NGとその理由

・OKの型とポイント

・関係別:家族・恋人・職場での声かけテンプレ

・場面別:電車/会議/人混みでの発作時の手順を解説

・今日から変えられる一言を例文で収録

※この記事は、「言ってはいけない言葉」を詳しく解説した完全版です。

サクッと知りたい方は以下の記事をご覧ください。

そもそもパニック障害とは?周囲が知っておくべき基本情報

まずはこの病気の全体像を正しく理解しましょう。

パニック障害は、誰でも発症する可能性のある精神疾患のひとつです。

突然の激しい動悸や息苦しさ、めまいなどを伴う「パニック発作」が代表的な症状で、発作は数分~十数分続き、救急車を呼ぶほどの強い恐怖を感じることもあります。

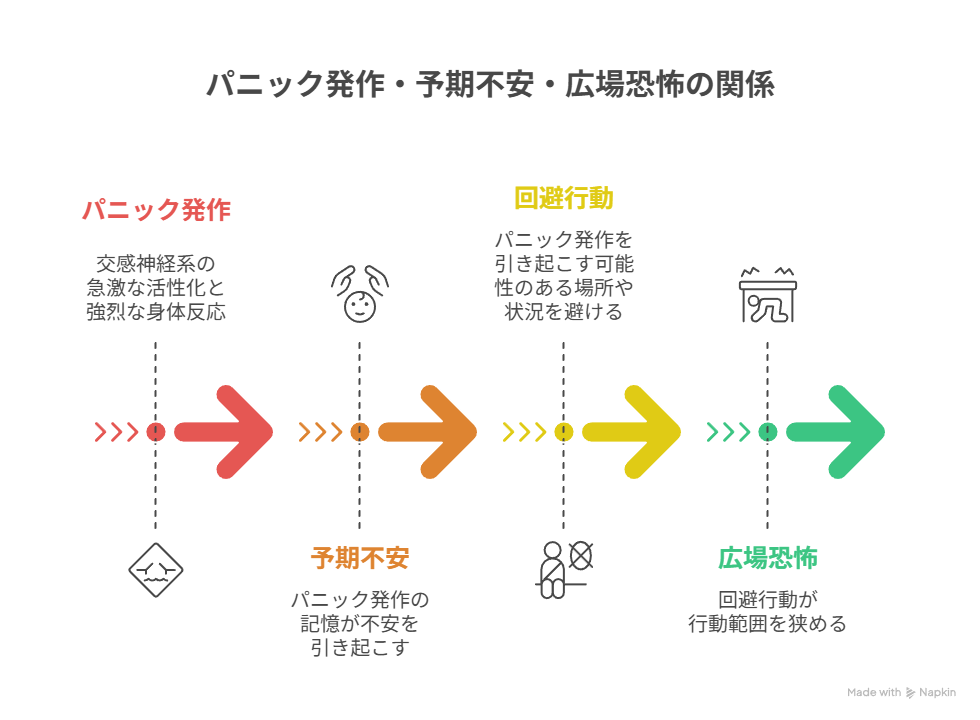

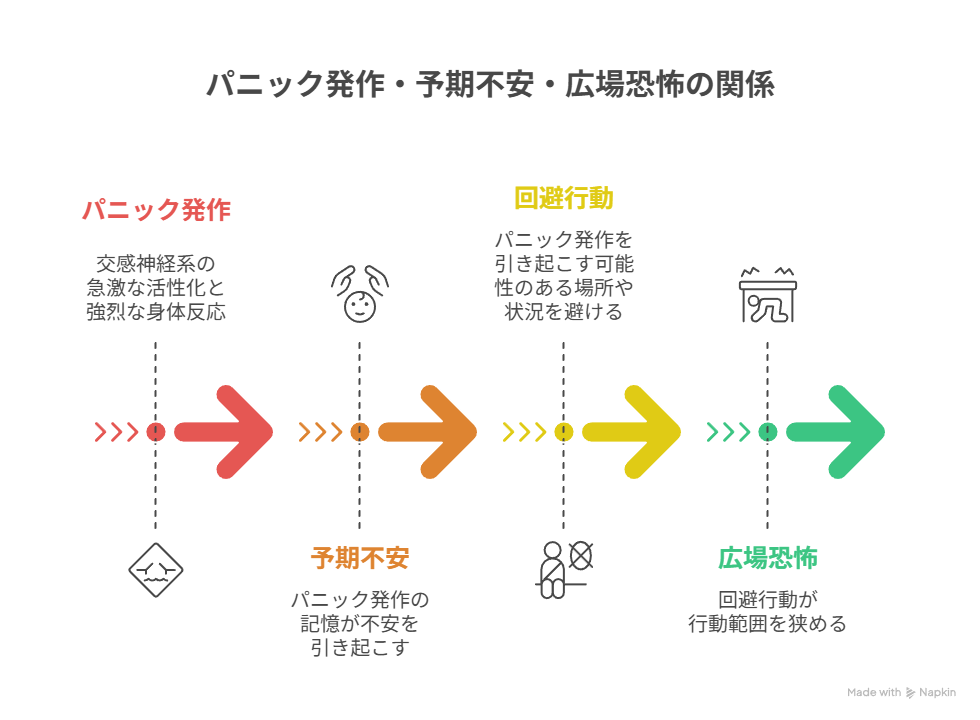

その経験が「また起きたらどうしよう」という予期不安につながり、次第に発作が起きそうな場所を避ける広場恐怖が加わると、生活全体に支障をきたします。

広場恐怖とは、電車、映画館、人混みなど「逃げられない」と感じる場所への恐怖のことで、広い場所に関することではありません。

パニック発作・予期不安・広場恐怖の関係

パニック発作 → 予期不安 → 広場恐怖 へと症状が連鎖する仕組みを、下のフロー図で確認してみましょう。

この3つの症状は悪循環に陥りやすく、行動範囲が大きく制限されてしまいます。断片的ではなく、全体の流れを理解して接することが大切です。

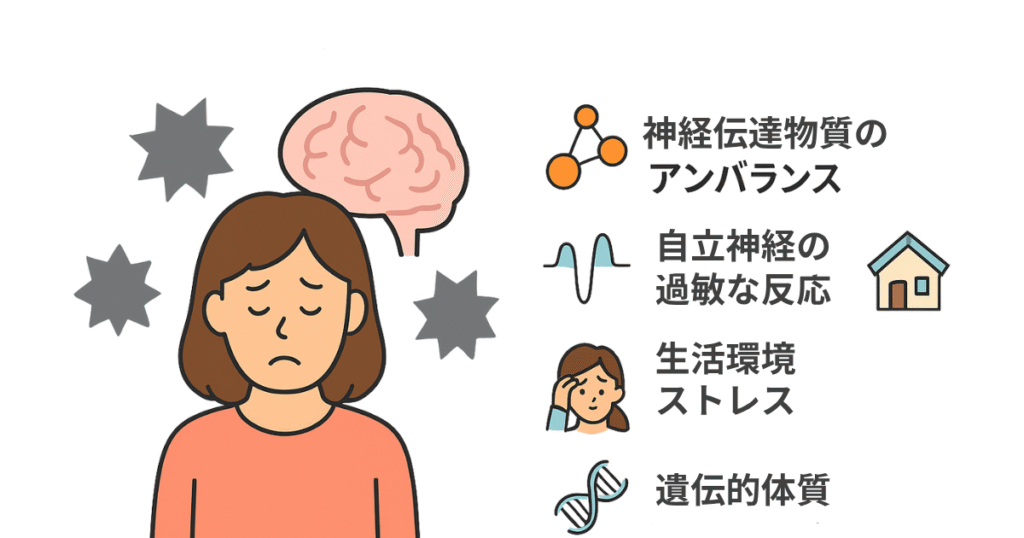

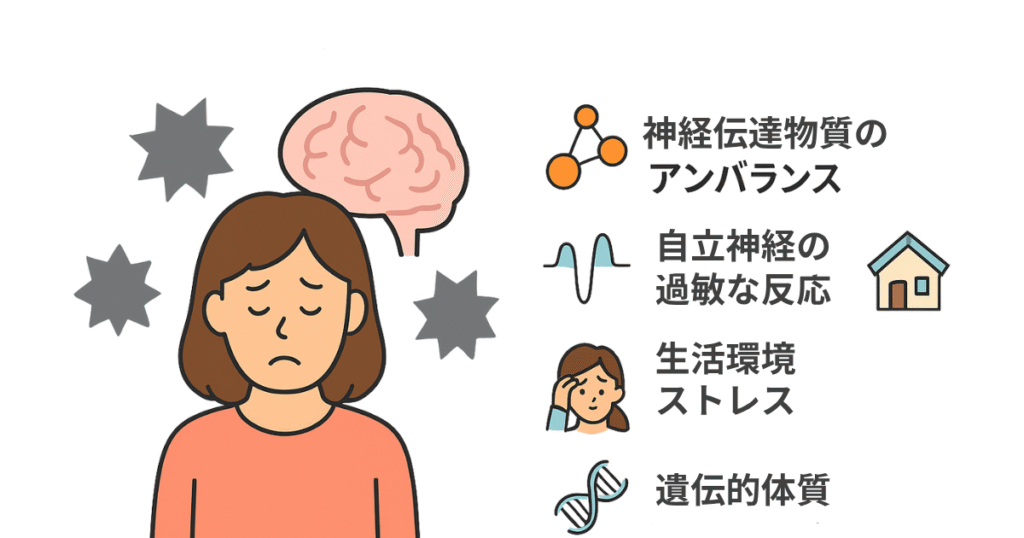

パニック障害は「気の持ちよう」ではない脳と自律神経の病気

「気にしすぎ」や「性格のせい」といった誤解が根強くありますが、これは大きな間違いです。

パニック障害は、脳の神経伝達物質(セロトニンやノルアドレナリンなど)のバランスが崩れることや、自律神経が過敏に反応しやすい体質が関係しています。

つまり、意志や気合いではコントロールできない身体の問題です。

花粉症や喘息と同じように、脳や身体の反応の「クセ」によって症状が出る病気だと理解しましょう。

誰でもなる可能性がある身近な疾患

パニック障害は100人に1〜2人が経験する病気で、決して珍しくありません。有名人が公表することも増え、認知度は上がってきましたが、まだ「特別な人の病気」と誤解されることがあります。

実際は、性格、ストレス、生活環境、遺伝体質などが重なることで発症する、誰にでも起こり得る病気です。

「自分とは違う」「わがままなのでは」と距離を置いてしまうと、知らず知らずのうちに孤立を深めてしまうことがあります。

言ってはいけない言葉|なぜNGか理由も解説

パニック障害の人にかける「ちょっとしたひと言」が、意図せず心を深く傷つけてしまうことがあります。ここでは、特にNGとされる言葉の例と、その理由を具体的に紹介します。

なぜその言葉が良くないのかを理解すれば、当事者のつらさにより適切に寄り添えるようになります。

症状の否定ワード(気の持ちよう・考えすぎ)

「気の持ちようだよ」「考えすぎじゃない?」という言葉は、症状を軽く見ている印象を与えます。

パニック発作は、本人の意志では制御できない強い身体反応を伴います。にもかかわらず、「気のせい」「思い込み」などと言われると、苦しんでいる現実そのものが否定されたように感じてしまいます。

特にまじめで人に気を遣いやすい人ほど、この言葉を真に受けてしまい、「自分が大げさなのかも」「我慢すればよかったのか」と自分を責めてしまいがちです。

結果として、助けを求める意欲そのものが削がれ、孤立を深めるリスクもあります。

パニック障害の人に言ってはいけない言葉の中でも、「症状を否定する言葉」は最も注意が必要です。

発作を責める言葉(また?・ここで発作?)

パニック発作は予測不能で、本人にもコントロールが難しい症状です。

そんな中で「また?」「こんなところで発作起こさないでよ」といった言葉を投げかけられると、当事者は「迷惑をかけた」と強い自責の念に駆られます。

これらの言葉は、意図的でなくても「発作=悪いこと、厄介者」と暗に伝えることになりかねません。

パニック障害の人は常に「また発作が起きるのでは」という予期不安を抱えています。

責められることでその不安は倍増し、次に助けを求めることすらためらうようになってしまいます。

症状そのものを非難する対応は絶対に避けましょう。

精神論を押しつける言葉(「頑張って」、「気合で何とかなる」 など)

「頑張って」「きっと乗り越えられるよ」こんな励ましが、逆効果になることがあります。

パニック障害の人は、すでに毎日病気と必死に向き合っています。安易に「頑張って」と言われると、「これ以上どうすればいいの?」と絶望してしまいます。

パニック障害は気合いでは治りません。

必要なのは、安心できる環境と病気への正しい理解です。

病気を軽視する言葉(そんなの甘えだよ」・「誰でも辛い事はある」 など)

「そんなの甘えだよ」「誰でも不安になることはあるよ」といった言葉は、パニック障害を正しく理解していない人がよく口にしてしまう表現です。

もちろん、不安は誰にでもある感情ですが、パニック発作の苦しみは通常の不安とは比較にならないほど激しく、心身ともに大きく消耗します。

こうした言葉をかけられると、「このつらさも我慢しないといけないのか」と感じてしまい、自分の症状を軽く見てしまったり、誰かに助けを求めにくくなったりすることがあります。

病気を正しく理解しようとする姿勢こそが、回復への大切な支えになります。

存在を否定する言葉(「辞められたら困る」「価値がない」など)

人は、社会や人間関係の中で**「自分が受け入れられ、必要とされている」と感じることで安心**します。

パニック障害の方に「あなたが辞めたら困るんだけど」「それじゃ価値がないよ」といった言葉をかけると、その存在そのものを否定されたように感じさせてしまうことがあります。

特に職場や家庭といった身近な関係性では、これらの言葉は精神的に大きなダメージを与えやすいものです。

結果として、病状が悪化したり、自己肯定感が大きく損なわれる可能性があるため、配慮ある言葉選びが大切です。

能力を責める表現(「そんなこともできないの?」「普通はできるよ」)

パニック障害になると、これまで普通にできていたことが難しくなる場面は少なくありません。

外出、通勤、家事など、何気ない行動が不安の引き金になることがあります。

そんな時、「こんなこともできないの?」と言われると、深く傷つき、自信を失ってしまいます。できないことを責めるのではなく、できることや挑戦する気持ちを認めてあげましょう。

安直な共感(「すぐ良くなるよ」「辛いのわかるよ」 )

「すぐ良くなるよ」「私も同じ経験があるからわかるよ」

こんな励ましの言葉が、逆に相手を傷つけることがあります。

パニック障害は回復に時間がかかる病気です。「すぐ」と言われると、治らない自分を責めてしまいます。「同じ経験」と言われても、「私の苦しみとは違う」と感じることも多いのです。

共感するなら、言葉よりも態度で寄り添うほうが伝わることもあります。

NG→OK 言い換えのヒント

| NG(言ってはいけない) | OKの言い換え | ポイント |

|---|---|---|

| 気の持ちよう | 辛かったね。 話してくれてありがとう | まず気持ちを受け容れ、ねぎらう |

| また発作? | 大丈夫?今どうしたい? | 評価せず、次の行動を選択してもらう |

| 頑張って | 無理しなくていいよ | 休んでよいことを伝える 本人のペースを尊重する |

| そんなの甘え | つらさはあなたにしか分からないよね。 | 否定せず相手を尊重 |

| すぐ治るよ | 焦らなくて大丈夫 | 根拠のない保証より、今の安心 |

| 薬、辞めたら? | 治療のことは医師と相談しよう。今日は体調を優先しよう。 | 医療的な判断は医師へ |

パニック障害では「否定・責め・精神論」は逆効果。

声かけは短く具体的に。

まず受け止める→選べる提案(場所を替える・座る・水分など)→“いつでも中断OK”の約束が安心です。

言葉ひとつで、相手の受け止め方は大きく変わります。

やってはいけない行動|無意識に不安を悪化させるNG例

パニック障害の人に対する「言葉」だけでなく、「行動」にも注意が必要です。

悪気がなくても、無意識のうちに不安や症状を強める関わり方をしてしまっていることがあります。

ここでは、特に避けるべき行動を4つ紹介します。

①カフェイン・アルコール・喫煙をすすめるのは逆効果

- コーヒーやエナジードリンクをすすめる☕

- 「たまには飲まなきゃ」とお酒を強要する🍺🍷🍶

- 「一服しよう」と喫煙をすすめる🚬

これらの行動は、相手の緊張を和らげるどころか、不安を悪化させるリスクがあります。

カフェインやアルコール、ニコチンは交感神経を活性化し、パニック発作と似た身体反応を誘発する可能性があるため、他者がすすめるのは避けましょう。

代わりにノンカフェイン飲料や温かいお茶など、リラックスできるものを提案するのが良いでしょう。

②混雑・密閉・逃げ場のない場所に連れて行かない

パニック障害の人が最も不安を感じるのは、「逃げられない」環境です。満員電車、エレベーター、映画館、行列などは、発作を誘発するきっかけになります。

実際、本人が「大丈夫」と言っていても、実際には我慢している可能性があります。

特に、他人と一緒にいると断りづらくなることもあるため、事前に「人が多いところはどう?」「無理しないでね」と確認するなど、相手のペースに合わせる配慮が必要です。

③生活リズムを乱す誘い方は避ける

パニック障害は、生活リズムの乱れで悪化しやすい病気です。特に「睡眠不足」は発作の大きな原因になります。

深夜の外出や長時間の付き合い、急な予定変更は、強いストレスを与えてしまいます。

誘うときは、「無理なら断っていいよ」とはっきり伝えましょう。

④本人の気持ちを無視したアドバイス・励ましは控える

「旅行でも行って気晴らししなよ」「薬は使わないほうがいいよ」

こんな言葉は、本人の気持ちや治療を否定されたように感じさせてしまいます。

当事者はすでに多くの方法を試し、悩みながら向き合っています。押しつけるようなアドバイスは逆効果。まずは安心して話せる関係をつくることが大切です。

関係性別:パニック障害の人との正しい接し方ガイド

パニック障害の人にどう接するべきかは、関係性によっても少しずつ異なります。

家族、恋人、職場の同僚など、それぞれの立場での適切な関わり方を知っておくことで、相手を傷つけず、支え合える関係が築けるようになります。

【家族・パートナー向け】安心できる環境づくりのポイント

最も身近な存在だからこそ、パートナーや家族の関わり方は、本人の安心感に直結します。

過度に心配する必要はありませんが、「一緒に理解しよう」という姿勢がとても大切です。

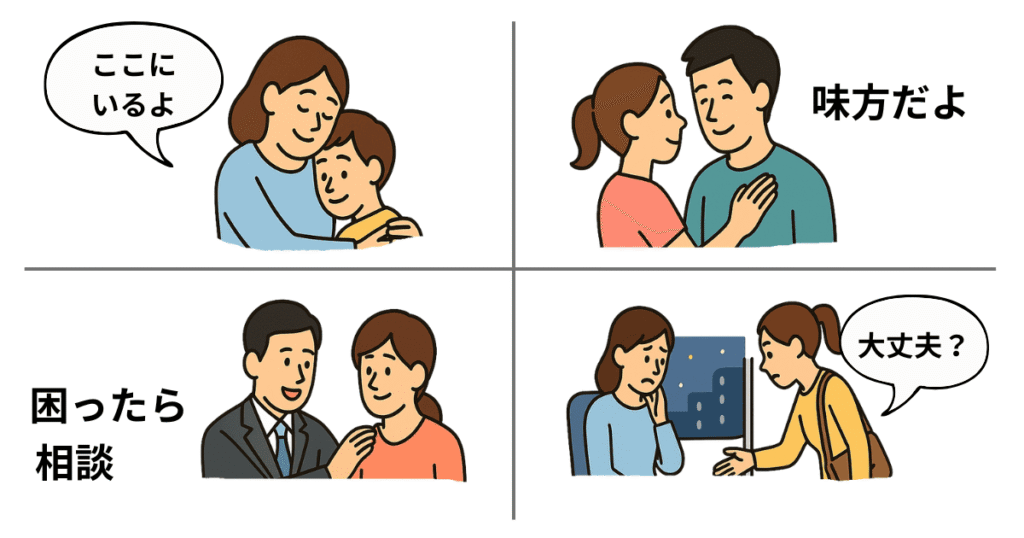

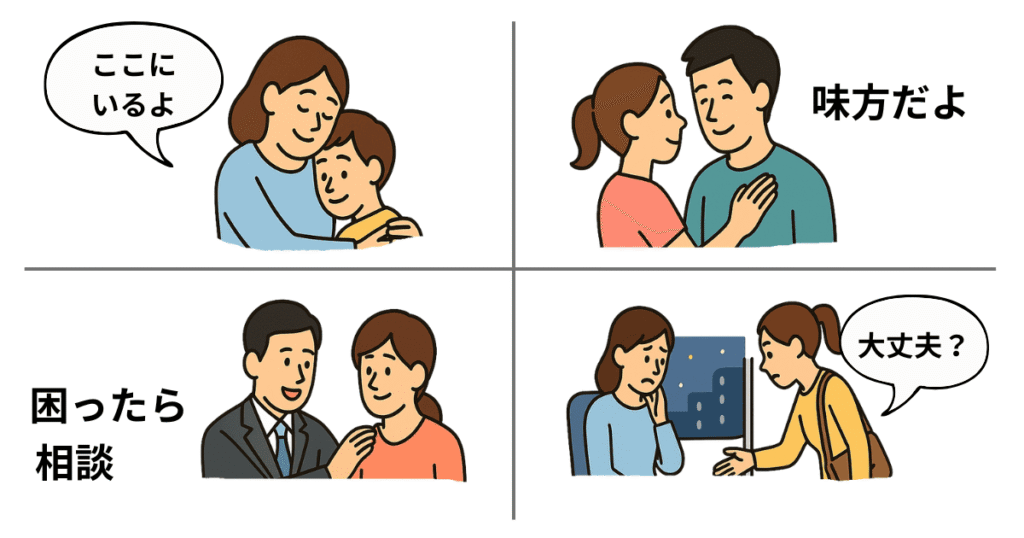

接し方は変えず、味方であることを伝える

病気だからといって、接し方を特別に変えようとする必要はありません。

それよりも「私は味方だよ」「今まで通り接するからね」と伝えることで、本人は「変わらず自分を受け入れてくれている」と感じられます。

特別視や過保護な態度、度重なるアドバイスは逆にプレッシャーになることもあるため、普段通りの関係をベースにしつつ、必要な時だけさりげなく支える姿勢が理想的です。

小さな成功や努力を言葉にして褒める

パニック障害の人にとって、ちょっとした外出や人前での発言など「普通のこと」が大きな挑戦になります。本人にとっては、昨日より一歩進んだだけでも本当に大きな進歩です。

そんな小さな挑戦を見逃さず、「よく頑張ったね」「昨日より少し遠くまで行けたね」と、具体的に褒めることが回復への力になります。

努力を認めてもらえると、自己肯定感が高まり、自信を持って次の行動に挑みやすくなります。

【恋人向け】感情的な反応を避けて一緒に乗り越える姿勢

恋人関係では、お互いに期待や依存が強くなりやすいぶん、すれ違いやすい側面もあります。

パニック障害の症状が出たときに、「また?」「どうして?」と感情的に反応してしまうと、相手は「自分が迷惑をかけている」と強く感じてしまいがち。

大切なのは、「発作が出ても一緒にいるよ」「あなたが病気であろうとなかろうと、大切な存在である」ことを伝え、安心できる土台を築くことです。

恋人だからこそできる、落ち着いた寄り添い方が、相手の大きな支えになります。

【職場・同僚向け】上手な距離感の保ち方

職場では「業務に支障が出るのでは?」と不安になることもあるかもしれません。しかし、パニック障害は適切な環境と理解があれば、十分に働きながら治療が続けられる病気です。

無理に踏み込みすぎず、過度に気を遣いすぎず、自然な距離感を保つことが大切です。

業務の配慮とプライバシー尊重が信頼関係を築く鍵

たとえば、人前での発表や長距離移動など、本人が不安を感じやすい業務があれば、事前に相談して配慮することは可能です。

ただし、配慮のしすぎは逆に「特別扱い」になり、本人の負担になることも。「困ったときは相談してね」と声をかける程度がちょうどよい場合もあります。

また、病気のことを他人に勝手に話すのはNGです。

本人の許可がない限り、診断名や状態を周囲に伝えるのは控えるのがマナー。

信頼関係を築くには、プライバシーへの配慮と尊重が欠かせません。

パニック発作時に落ち着いて対応する方法

突然目の前でパニック発作が起こると、戸惑う方も多いと思います。

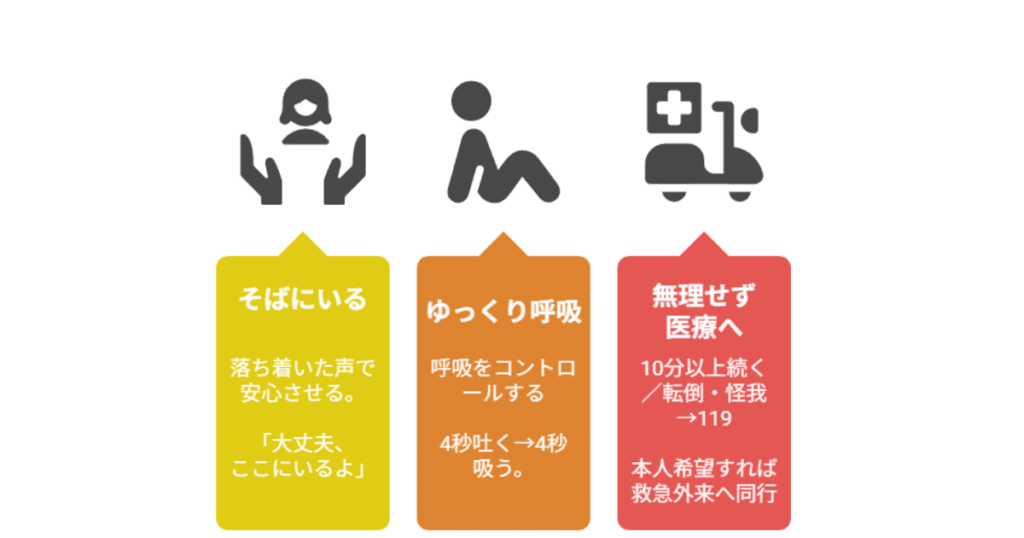

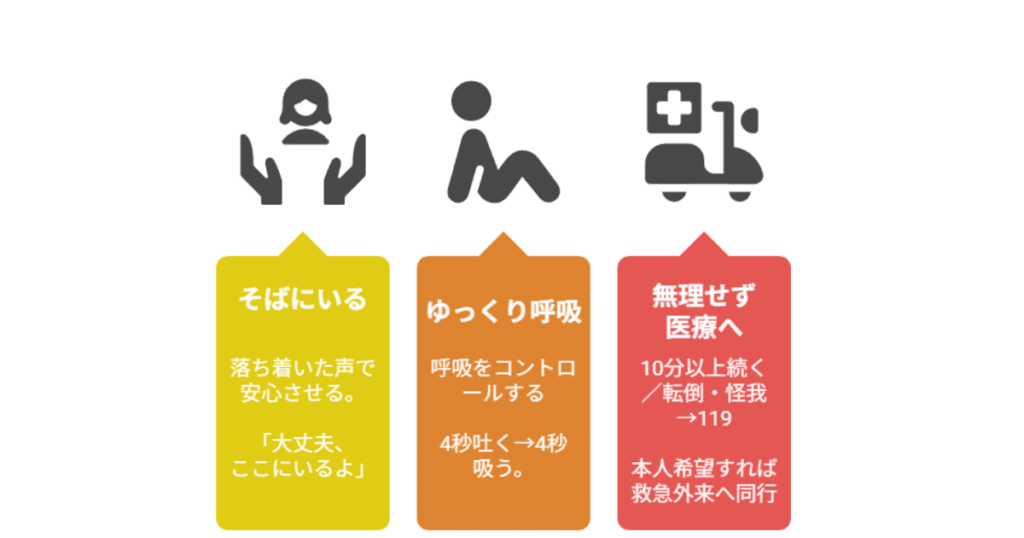

念のため、発作時の救急対応 3 ステップも確認しておきましょう。

発作時の対応ポイント

・そばにいることで安心してもらう

・ゆっくり呼吸をコントロール

・無理せず医療につなぐ→発作が10分以上続く、転倒、ケガなどの場合

NG例

・「大丈夫でしょ?」(否定・圧)

「なんで?」(原因追及は後で)

・「我慢できる?」(我慢を促す)

発作時に最も大切なのは、そばで静かに寄り添うこと。そして、「ここは安全だよ」「落ち着くまで一緒にいるね」と安心させてあげることです。

呼吸が荒くなっていたら、一緒にゆっくり息を吐くように促すのも有効です。発作は通常、数分〜10分ほどで落ち着いてくるので、慌てず騒がず見守りましょう。

「一人じゃないよ」というメッセージを伝えることが最大のサポートになります。

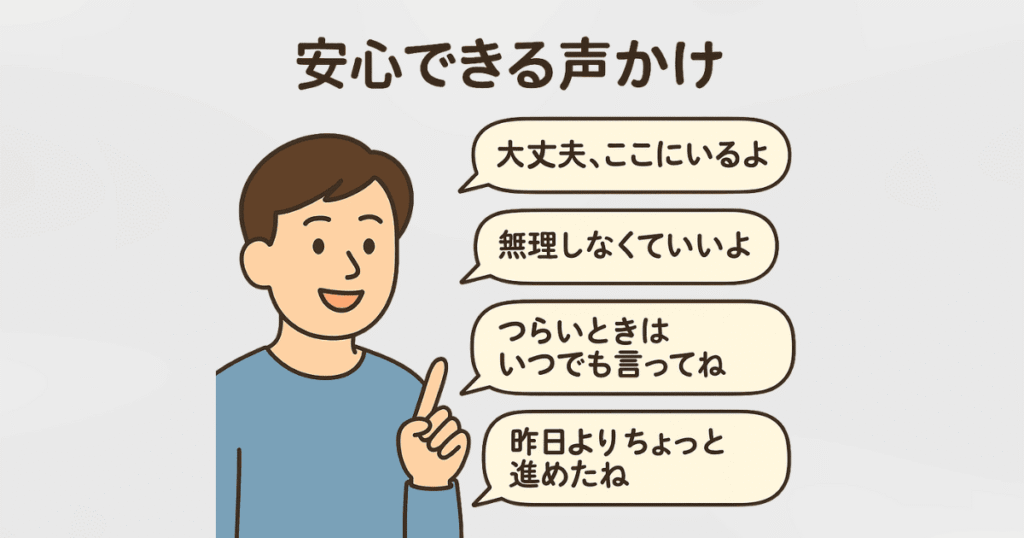

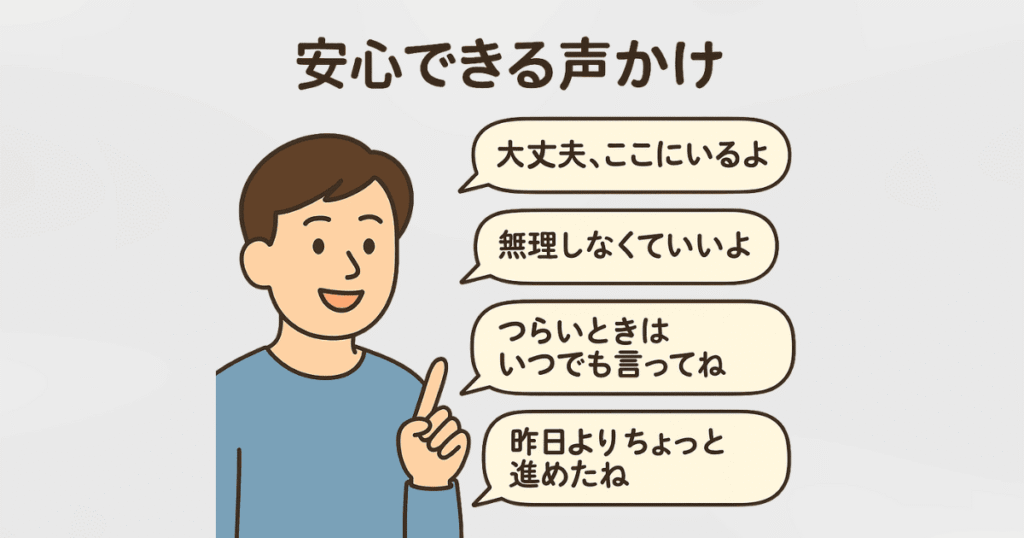

安心できる言葉のかけ方|パニック障害の人が嬉しかった声かけ集

パニック障害の人を支えるうえで、どんな言葉をかけるかはとても重要です。

症状に直接効く「魔法の言葉」はありませんが、当事者に「理解されている」「否定されていない」と感じさせる声かけは、回復を支える力になります。

ここでは、実際に当事者から「言われて嬉しかった」と語られるフレーズを紹介します。

存在を支える言葉(大丈夫、そばにいるよ など)

パニック発作中、当事者は「このまま死ぬかもしれない」「どうしようもなく苦しい」という感覚に襲われています。

そんなとき、「大丈夫、一緒にいるよ」「あなたは一人じゃないよ」といった言葉は、不安に飲み込まれそうな心を支える心強いフレーズです。

安心感を伝えることが目的なので、特別な言い回しは必要ありません。

短くてもストレートに伝えれば、相手にしっかり届きます。

不安を和らげるメッセージ(「無理しなくていいよ」)

当事者の中には、周囲に迷惑をかけたくない思いや、「頑張らなきゃ」と自分を追い込んでしまう人も少なくありません。

そうした人にとって、「無理しなくていいよ」という言葉は、肩の荷が下りるような安心感を与えてくれます。

この言葉は、「あなたのペースで大丈夫」「調子が悪ければ休んでもいいよ」と伝えているのと同じ。

相手が無理をしすぎる前に、この一言をかけられる人は、非常に信頼される存在になります。

安心できる伝え方 (「きついときは言ってね」「何かあったら教えて」 )

「助けて」と言うのは、実はとても勇気がいることです。

パニック障害の人は、調子が悪いときほど言葉にするのが難しいことがあります。

だからこそ、「きついときは遠慮なく言ってね」「何かあったら教えてね」と、事前に伝えておくことが大切です。

この言葉は「頼ってもいい」という許可であり、逃げ道を用意してあげる優しさでもあります。

行動とセットで伝えると効果的なサポートフレーズ

- 💧「水持ってくるね」など実際の行動でサポート。喉の渇きを和らげるだけでも安心感

- 🚗「ここで座ろう」「車で送るよ」など具体的な提案。逃げ場と移動手段を示す

- 🗣️「私が話すから、あなたは黙ってて大丈夫だよ」責任を肩代わりしてプレッシャーを減らす

こうしたフレーズは、ただの言葉以上に実際の行動で安心感を届けます。

言葉と行動の両方で寄り添うことで、信頼感と安心感がより深まります。

接し方を間違えないために|正しい理解と関わりが支えになる

パニック障害は、接し方ひとつで症状が悪化することも、回復に向かうこともあります。

悪化を防ぎ、安心できる関係を築くために大切な理解は次の3つです。

・パニック障害は「性格」ではなく脳と身体の病気

・否定的な接し方は不安を悪化させる

・回復の鍵は“安心できる人間関係”と“支える人自身の余裕”

それぞれ詳しく説明していきます。

誤解をなくすためのパニック障害の本当の原因

パニック障害は「甘え」や「性格の問題」と誤解されやすい病気です。

しかし、実際には脳の神経伝達物質のアンバランス、自律神経の過敏な反応、生活環境、ストレス、遺伝的体質など、さまざまな要因が複雑に絡み合って発症します。

特定の原因があるわけではなく、誰にでも起こりうる一般的な疾患です。

病気を正しく理解することが、偏見や差別のない関係性の第一歩となります。

パニック障害 接し方ひとつで悪化も回復も

パニック障害は、適切な治療と環境さえ整えば回復が見込める病気です。

ですが、日々の接し方によっては、不安が増幅されてしまい、症状が悪化することも少なくありません。

症状の否定や無理解は不安を強める一方で、「無理しなくていいよ」と受け入れる関わりが安心を生みます。

必要なのは「励まし」より「理解」。治すことよりも、まず「受け入れる姿勢」が求められています。

治るきっかけは「安心できる人間関係」

どれだけ薬や治療法が進化しても、最終的に人を支えるのは「人」です。

パニック障害の人にとって、安心できる人間関係の存在は何よりの治療効果になります。

「ありのままを受け入れてくれる人がいる」「発作が起きても、責められない」という感覚は、自己肯定感と回復力を高めます。

症状の良し悪しに一喜一憂せず、焦らず見守る。そうした環境があることで、当事者は「次は挑戦してみようかな」と自然に回復に向かっていけるのです。

支える人自身のケアも忘れずに。

無理して支えようとせず、見守る姿勢と支える人自身のケアが、継続的な支援の鍵になります。

適度な休息や趣味の時間、他者との交流も欠かせません。

サポートは短期間で終わるとは限りません。自分を大切にすることが、結果的に相手も守ることになります。

一人で背負い込まず、相談できる環境を整えておくことが重要です。

専門医やカウンセラー、当事者団体や家族向けグループなど、支援者のための窓口につながることも選択のひとつ。「安心して話せる相手がいる」という事実だけでも、心の支えになるものです。

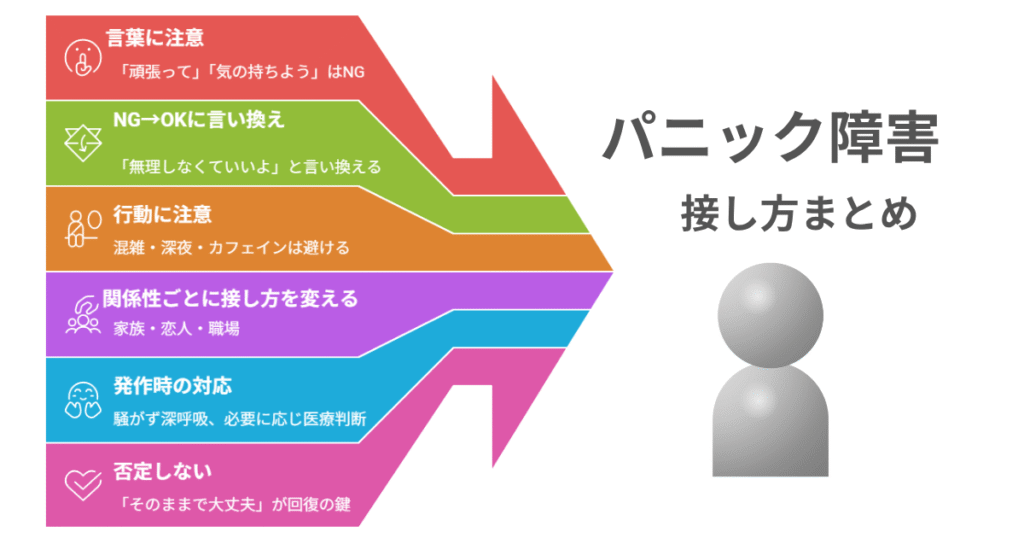

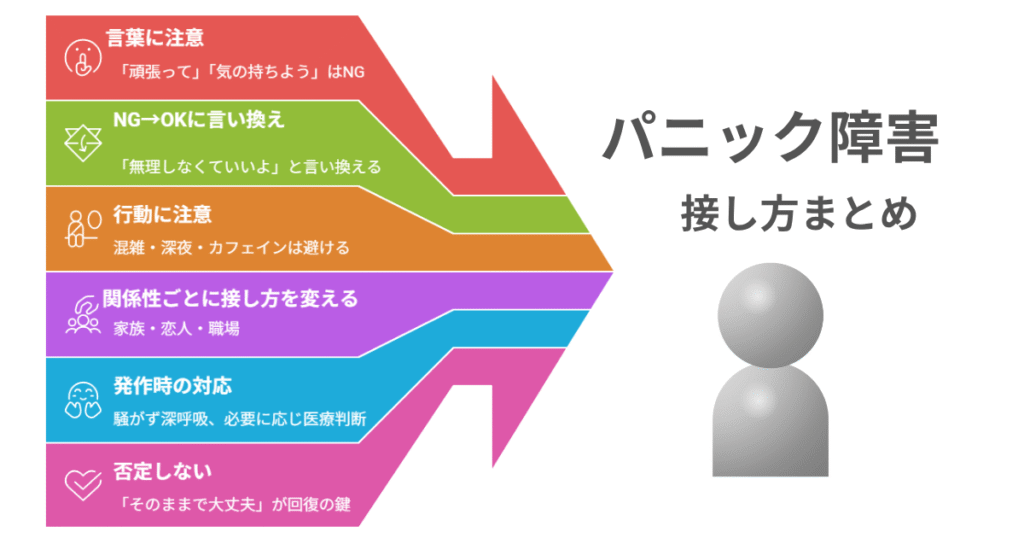

まとめ|あなたの言葉が、回復の力になる

パニック障害の方と関わるとき、どんな言葉や態度が安心につながるのか、ここまでのポイントをまとめました。

・言葉に注意(症状の責めや否定はNG)

・NG→OKに言い換えを心掛ける

・行動にも注意(混雑・深夜・カフェインNG)

・関係ごとに接し方を変える(家族・恋人・職場など)

・発作時は慌てず騒がず深呼吸、必要に応じて医療判断

→「そのままで大丈夫」が回復のカギ!

パニック障害は回復可能な疾患です。

適切な治療、カウンセリングや薬物療法といった専門的な治療と少しの工夫で、日常生活を送れるようになるケースも多いです。

心から寄り添う気持ちが、何よりの支えに

パニック障害で苦しんでいる方にとって、

否定されないこと・受け止めてもらえることが何よりの安心になります。

困ったときにはどうか、一緒に専門の医療機関への相談や受診を検討してください。

あなたの「その一言」が、誰かの勇気になります。

ショート動画もあります!

参考

・厚生労働省 こころの病気について知る(パニック障害)

・NCNP病院 国立精神神経医療センター パニック障害

・パニック障害の治療ガイドライン 日本不安症学会 / 日本神経精神薬理学会

【この記事の監修医】

今雪 宏崇

(精神科医・川口メンタルクリニック院長)

精神科専門医。地域のメンタルヘルス支援に携わる。

外来診療に加え、訪問診療にも注力し、通院が難しい方へのサポートも行っている。

▶ 詳しいプロフィールは 院長紹介ページ をご覧ください。